春に読み始める。

昔かなりの安値で見つけて購入して積読になってゐたのをわけもなくちょっと読んでみるかと思ったらしい。人間暇だと妙なことを考える。

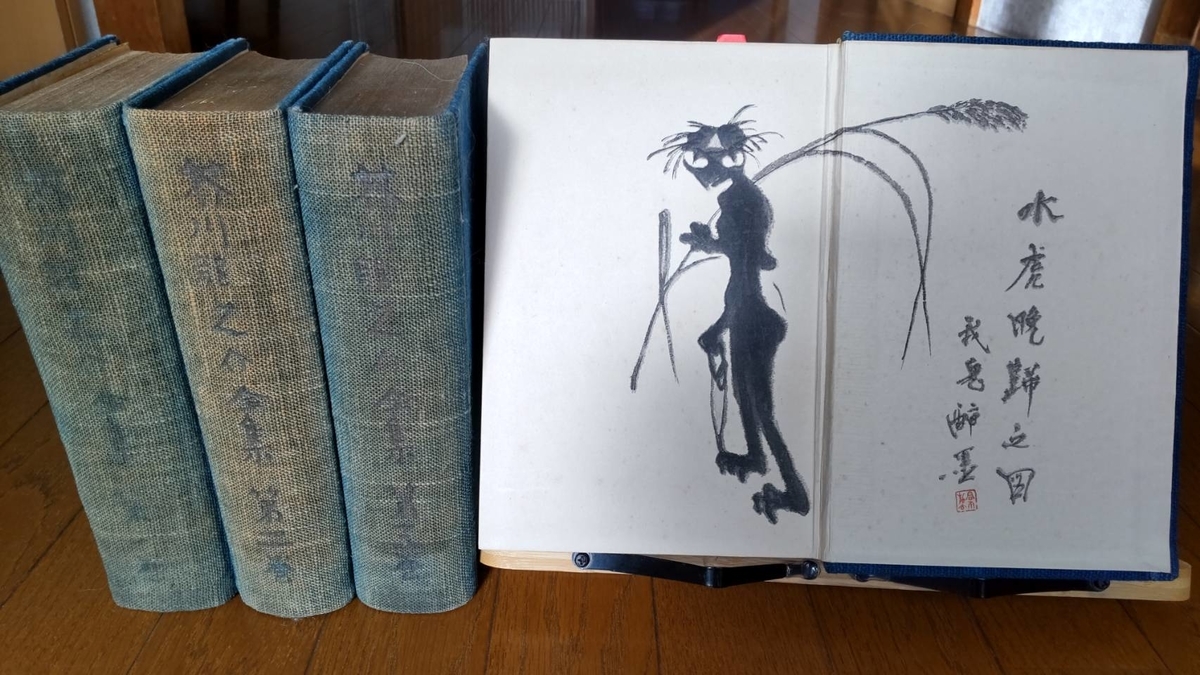

全集は全七巻と別巻一冊。小説作品を収めた一巻から四巻まで頭から順番に読んでいった。五、六巻は小品、論文、紀行文、翻訳、詩、俳句など。七巻は未定稿と書簡を収め、別巻は日記が中心。

五巻以降は通読する必要もないと思うし、年末にちょうど四巻を読み終えたので、ノートはとりあえずここで終了とする。

ただ五巻から先も遺稿「西方の人」とか紀行文「支那游記」とか読んでみたいものがいくらかあるので、来年ぜひ読みたい。

1913年(大正2年) 東京帝国大学文科大学英文学科へ入学。

1915年(大正4年) 代表作「羅生門」を「帝国文学」に発表。

1916年(大正5年) 「鼻」を「新思潮」に発表。漱石の激賞を受ける。

1919年(大正8年) 大阪毎日新聞社に入社。

1921年(大正10年) 海外視察員として中国を訪ねる。神経衰弱始まる。

1927年(昭和2年) 服毒自殺、満35歳。

第一巻(1915年7月~1918年9月)

羅生門

★★★★★

平安時代、最下層に生きる下人と老婆の邂逅。どん底の二人が互いに人間としての底の探り合いをする。恥も尊厳も捨てた老婆のほうが一枚上手、確信に満ちた自己弁護の言葉を吐く。下人のほうがむしろその老婆の開き直った態度に触発されて老婆の位置にまで堕ちる。人間の真実。

どうにもならない事を、どうにかする為には、手段を選んでゐるいとまはない。選んでゐれば、築土の下か、道端の土の上で、飢死をするばかりである。さうして、この門の上へ持つて来て、犬のやうに棄てられてしまふばかりである。選ばないとすればーー下人の考へは、何度も同じ道を低徊した揚句に、やつとこの局所へ逢着した。 5頁

鼻

★★★★

異様に長い鼻をもつ内供の自意識を滑稽に描いた小品。自分の鼻はオカシイのではないかと気に病んでゐるが、最も恐れるのは自ら気にしてゐることを人に知られること。この内供の自意識を周囲の者はみな知ってゐる。自尊感情を恢復するための苦闘が他者からは滑稽にうつる。自意識と他者からの承認のズレからくるおかしみ、その残酷さ。

ーー人間の心には互に矛盾した二つの感情がある。勿論、誰でも他人の不幸に同情しない者はない。ところがその人がその不幸を、どうにかして切りぬける事が出来ると、今度はこつちで何となく物足りないやうな心もちがする。少し誇張して言へば、もう一度その人を、同じ不幸に陥れて見たいやうな気にさへなる。 25ー26頁

孤独地獄

★★

母から聞いた話。母は大叔父から聞いたという。真偽は不明。吉原での、大叔父と僧侶のちいさな交流。僧侶は孤独地獄について語り、姿を消す。そのことが大叔父にいくぶんの影響を与えたらしい。末尾、芥川は「ある意味で自分もまた、孤独地獄に苦しめられてゐる一人」であると打ち明ける。

(・・・)ただ、その中で孤独地獄だけは、山間荒野樹下空中、どこへでも忽然として現れる。云はば目前の境界が、すぐそのまま、地獄の苦艱を現前するのである。自分は二三年前から、この地獄へ堕ちた。一切の事が少しも永続した興味をあたえない。だからいつでも一つの境界から一つの境界を追つて生きてゐる。 34頁

父

★★

中学四年生だったときの話。修学旅行当日、駅の待合での少年達の会話。人を茶化すのが得意な一人の生徒が、駅にやってくる一人ひとりについて、小馬鹿にした論評を披露して笑いをとる。そこへその生徒の父がやってくる。自分とその生徒以外はそのことを知らない。彼は同様に辛辣な批評を行う。自分は彼の顔を見る勇気がない。

しかし、そこにゐた自分達の連中には、一人もそれを知つてゐる者がない。だから皆、能勢の口から、この滑稽な人物を、適当に形容する言葉を聞かうとして、聞いた後の笑ひを用意しながら、面白そうに能勢の顔をながめてゐた。中学の四年生には、その時の能勢の心持を推測する明がない。自分は危うく「あれは能勢の父(ファーザー)だぜ」と云はうとした。 44頁

蚤

★★

元治元年(1864年)、長州征伐に赴く船中での侍どもの喧嘩を描く。小さな船に40人近く乗ってゐるからぎゅうぎゅう詰め。船の中には大量の虱がゐて、あちこち食われて体中腫れてしまう。これをどうするというに、獲って敢えて食わせて暖を取るべしという一派と、獲って食べてしまえという一派に分裂する。両派の対立がやがて刃傷沙汰にまで発展。人間は狭いところに閉じ込められると理由を見つけて争いを始める。

この騒ぎを実見した人の話によると、二人は、一同に抱きすくめられながら、それでもまだ口角に泡を飛ばせて、「虱。虱。」と叫んでゐたさうである。 57頁

酒蟲

★★★

中国、長山。劉氏は素封家、酒飲みだけが道楽で朝から盃を離さない。人並外れた酒量を誇る。西域からやってきた僧が劉氏を訪ねる。僧は医療もする房中術もなすと評判の人物。僧は「酒を飲んでも酔わないのは病の証拠である」という。劉氏は僧の言を入れる。僧の療法は単純、縛って炎天下に寝かせておくのみ。果して劉氏は酒蟲を吐いた。その日から、劉氏は酒が飲めなくなり、健康は衰え、家産も傾いた。

すると、その途端である。劉は、何とも知れない塊が、少しづつ胸から喉へ這ひ上がつて来るのを感じ出した。それが或いは守宮のやうに、少しづつ居ざつてゐるやうでもある。兎に角ある柔かい物が、柔かいなりに、むづりむづりと、食道を上へせり上がつて来るのである。 71頁

野呂松人形

★

友人に招待されて野呂松人形という人形芝居を見に行く。みんな和服なのに、自分だけ洋服だから étranger(異邦人)の感を覚える。人形にも興味がもてずやはり étranger の感を深くする。要するに、面白くない。そうしてアナトール・フランスの「時代と場所との制限を離れた美は、どこにもない」という言葉を思い出す。

(・・・)僕たちの書いてゐる小説も、何時かこの野呂松人形のやうになる時が来はしないだらうか。僕たちは、時代と場所との制限をうけない美があると信じたがつてゐる。僕たちのためにも、僕たちの尊敬する芸術家のためにも、さう信じて疑ひたくないと思つてゐる。しかし、それが、果してさうありたいばかりでなく、さうある事であらうか。・・・・・ 82頁

芋粥

★★★

平安時代、藤原基経につかえる五位の侍。彼は誰からも馬鹿にされ、自らもそれを受け入れ尊ばない。「一切の不正を、不正として感じない程、意気地のない、臆病な人間」である。そんな彼を支えてゐるのは、芋粥を飽きるほど飲んでみたいという欲望。ところが実際にその欲望が満たされる段になるとむしろ避けたくなる。欲望をひとり大事に守ってゐたころの幸福に気づく。

(・・・)彼は何を云はれても、顔の色さへ変えた事がない。黙つて例の薄い口髭を撫でながら、するだけの事をしてすましてゐる。唯、同僚の悪戯が、嵩じすぎて、髷に紙切れをつけたり、太刀の鞘に草履を結びつけたりすると、彼は笑ふのか、泣くのか、わからないやうな笑顔をして、「いけぬのう、お身たちは。」と云ふ。 88頁

猿

★★★★

遠洋航海から帰ってきた軍艦。盗難があったために検査をすることに。候補生である「私」がその任に当たる。軍艦では盗品が見つかっても犯人の出ないことがままある。自殺をするのである。だいたい石炭庫で首をくくる。私は石炭庫に入り、自殺しようとしてゐた犯人の奈良島を見つける。私と奈良島とのあいだに展開される黙劇の緊迫感、心理描写が素晴らしい。

(・・・)私はその表情が、私の心にある何物かを、稲妻のやうに、たたき壊したのを感じました、それ程、この信号兵の顔が私に、強いショックをあたえたのです。

「貴様は何をしようとしてゐるのだ。」

私は、機械的にかう云ひました。すると、その「貴様」が、気のせゐか、私自身を指してゐるやうに聞えるのです。 124-125頁

手巾

★★

帝国大学教授の長谷川が近代演劇論の本を読んでゐる。感情とそれを表現する人間の身振りについて考えてゐる。そこへかつて世話した生徒の母がやってくる。闘病のすえ死んだとの報告を受ける。母は哀しみをまったく表に出さないが、手にもつハンカチを切り裂かんばかりに握りしめてゐる。母の健気さに心打たれると同時に、そこに感情表出のための型を読みとってしまい、すなおに感動できない。

団扇を拾つて、顔をあげた時に、先生の顔には、今までにない表情があつた。見てはならないものを見たと云ふ敬虔な心持と、さう云ふ心持の意識から来るある満足とが、多少の芝居気で、誇張されたやうな、はなはだ、複雑な表情である。 142頁

煙草と悪魔

★★★

タバコは外来種の植物である。悪魔がフランシスコ・ザビエルに随伴の一人に化けて持ち込んだ、という伝説がある。日本に来たものの誘惑する相手がゐない。そこで悪魔は退屈しのぎに、耳の中から種を取り出し、タバコの栽培を始める。ある牛商人がその花を見つけ、悪魔との対決に勝ち、タバコを手に入れた。その顛末より、善も悪もどうでもよくなってしまう日本的風土の描写が面白い。

彼は、一度この梵鐘の音を聞くと、聖保羅の寺の鐘を聞いたよりも、一層、不快さうに、顔をしかめて、むしやうに畑を打ち始めた。何故かと云ふと、こののんびりした鐘の音を聞いて、この曖々たる日光に浴してゐると、不思議に、心がゆるんで来る。善をしようとい云ふ気にもならないと同時に、悪を行はうといふ気にもならずにしまふ。これでは、折角、海を渡つて、日本人を誘惑に来た甲斐がない。 152-153頁

煙管

★★

江戸時代、加賀国金沢城の城主、前田齋廣は金無垢の煙管を持ってゐることを得意に感じてゐる。江戸城へ登場するときにはきまってこの煙管を見せびらかす。坊主がこれを欲しいと言う。齋廣は虚栄心からこれを渡してしまう。次に銀の煙管を持っていった。これも坊主に取られる。今度は外だけ金にして中身を真鍮にしてみる。これも取られる。が、ニセモノだと気づいた坊主は二度とせびらなくなった。誰も虚栄心で動く。

齋廣は思はず手にしてゐた煙管を見た。その視線が、煙管へ落ちたのと、河内山が追ひかけるやうに、語を次いだのとが、ほとんど同時である。

「如何でございませう。拝領仰せつけられませうか。」

宗俊の語のうちにあるものは懇請の情ばかりではない、お坊主と云ふ階級があらゆる大名に対して持つてゐる、威嚇の意も籠ってゐる。 170頁

MENSURA ZOILI

★

船のサロンでの「僕」と「角顎の男」との会話。最後にそれが夢であることが明らかになる。男は「ゾイリア」という国に行くという。そんな国のあることを僕は知らない。男によれば、そこには「MENSURA ZOILI」という機械があり、これは作品をその上に載せると芸術的価値を測定できるという。いや、つまらない。こういうつまらない作品に出会えるのが全集を読む楽しさ。

角顎は、かう云つて、妙に微笑した。「もつとも、彼等の作物を測定器へのせたら、針が最低価値を指したと云ふ風説もありますがな。もしさうだとすれば、彼等はデイレンマにかかつてゐる訳です。測定器の正確を否定するか、彼等の作物の価値を否定するか、どつちにしても、有難い話ぢやありません。ーーが、これは風説ですよ。」 191頁

運

★★★

清水寺へ通う往来での青侍と翁(陶器師)の会話。青侍は、果して観音様にお参りすると本当に運をさづけてくれるのかと聞く。翁は、たといさづけられたとしても、若い人間にはその運の善し悪しがわからないと言う。翁は昔話をする。観音様へ願をかけた女の話。盗人に手籠めにされるが、逃げて助かり、後に財をなしたという。その運の善し悪しの解釈が青侍と翁で異なり、互いに不満に思う。

ーー二人とも、どうやら、暮れてゆく春の日と、相手の心持ちとに、物足りない何物かを、感じてでもゐるやうな様子である。

「兎に角、その女は仕合せ者だよ。」

「御冗談で。」 209頁

尾形了齋覚え書

★★★★★

キリシタン禁制の時代。キリスト教信者の篠は信仰を理由に村八分にあい、親類縁者とも義絶してゐる。娘の里が病にふせり、医者の尾形了齋に検脈を乞うも拒絶される。尾形了齋の報告文という体裁。候文で書かれてゐて読みづらいがとてもよい。理不尽さに発狂する篠の姿が目に浮かぶようだ。ムラの論理と信仰との衝突、それにより生れる悲劇、そして、最後には異教徒の邪法による奇蹟が描かれる。面白い。

(・・・)然れば、私馬より下り、里蘇生致し候次第に付き、村方の人々に委細相尋ね候へば、右紅毛の伴天連ろどりげ儀、今朝、伊留満共相従へ、隣村より篠宅へ参り、同人懺悔聞き届け候上、一同宗門仏に加持致し、或は異香を焚き薫らし、或は神水を振り濺ぎなど致し候所、篠の乱心は自づから静まり、里も程無く蘇生致し候由、皆々恐しげに申し聞かせ候。 218頁

道祖問答

★★

天王寺の別当、道命阿闍梨は僧でありながら三業も修せず、五戒も持さぬ、色好みの生活をしてゐる。しかしときどき法華経を読誦し、それを少しも矛盾と感じてゐない。ある夜、和泉式部とのことをおえ、こっそり床を抜け出して、法華経を読みはじめる。と、闇から道祖神があらわれ、法華経が聞けてうれしいと言う。嫌味な道祖神と頑迷な道明との問答。

(・・・)と云ひかけながら、急に皮肉な調子になって、「今宵は、御行水も遊ばされず、且つ女人の肌に触れられての御誦経でござれば、諸々の仏神も不浄を忌んで、このあたりへは現ぜられぬげに見え申した。されば、翁も心安う見参に入り、聴聞の御礼申そう便宜を、得たのでござる。」 226頁

忠義

★★★

板倉家の当主・修理は病から快復の後、神経衰弱となり、いまにも発狂かというありさま。家老の林右衛門は「家」を守るために、修理を押し込めて隠居させようと画策するが、これがばれて縛り首を命ぜられる。次いで家老となった宇左衛門は、「主」への忠義のために錯乱状態の修理の出仕登場を許し、そこで悲劇がおこる。「家」の論理と「主」の論理の説明、二人の家老の性格の描き分けが見事。

これを聞くと、修理の顔は、急に別人の如く喜びにかがやいた。その変り方には、役者のやうな巧みさがある。が又、役者にないやうな自然さもある。ーー彼は、突然調子の外れた笑ひ声を洩らした。 248頁

貉

★★★★

とても短い、小さな小さなお話。素敵だ、というのは、貉が人を化かすそのはじまりが、恋する女の噓から始まったという説。「陸奥の汐汲みの娘が、同じ村の汐焼きの男と恋をした」「男は毎晩、磯山を越えて、娘の家の近くまで通つて来る」とか綺麗だ。男は女を待つ際に唄を歌う。その歌に母親が気づき、誰か、と娘に問い、娘はとっさに「貉かも知れぬ」とかえす。

化かすやうになつたのではない。化かすと信ぜられるやうになつたのであるーーかう諸君は、云ふかも知れない。しかし、化かすと云ふ事と、化かすと信ぜられると云ふ事との間には、果してどれほどの相違があるのであらう。

独り貉ばかりではない。我々にとつて、すべてあると云ふ事は、畢竟するにただあると信ずる事にすぎないではないか。 264頁

世之介の話

★★

西鶴の「好色一代男」の主人公・世之介との架空の対話。世之介は男女合わせて4,467人と戯れたと言われてゐる。それはいくらなんでも多すぎる、いったいどういうわけか、と友達が問う。世之介は、算盤の仕方に自分流があるのだと言う。そうして、舟の上での女房との邂逅を語りはじめる。要するに、想像的にでも相手と交わればひとりと数えるのだと。

成程一人は一夜中一緒に語りあかした。一人はわづかの時間だけ、一つ舟に乗つてゐたのに過ぎない。が、その差別は、膚下一寸でなくなつてしまふ。どちらが私に、より多く満足を与へたか、それは殆どわからない。従つて、私が持つて居る愛惜も(もしさう云ふものがあるとすれば)全く同じやうなものである。 280頁

偸盗

★★★★

芥川のなかでは長い作品。全篇すごい緊張度の文章が続く。が、それだけにメリハリに乏しく、人間関係がわかりづらくも感じた。このくらいの長さが限界なのかもしれない。生きることへの執着と、制御不能な性のエネルギーに突き動かされる人間達の姿。沙金という魔性の女の描写などじつによい。犬にかこまれた次郎を太郎が助けにくる場面もかっこよかった。

が、次郎は、それをうつくしい夢のやうに、うつとりした眼でながめてゐた。彼の眼には、天も見えなければ、地も見えない。ただ、彼を抱いてゐる兄の顔が、ーー半面に月の光をあびて、ぢつと行く手を見つめてゐる兄の顔が、やさしく、おごそかに映つてゐる。彼は、限りない安息が、おもむろに心を満たして来るのを感じた。母のひざを離れてから、何年にも感じた事のない、静かな、しかも力強い安息である。ーー 367頁

さまよへる猶太人

★★★

キリスト教世界の伝説。イエスが十字架を背負い、ゴルゴダの丘へ向かう道行き、人々はイエスを罵倒し、石を投げつけた。靴匠のユダヤ人・ヨセフもその中にゐた。彼は人々と同じように道に立ち、イエスを侮辱する。イエスと目が合ったとき、ある言葉をかけられたように感じた。それが呪いとなり、果てしなくさまよふことになるのだった。面白い。こういうことって、あると思う。

すると、クリストは、静に頭をあげて、叱るようにヨセフを見た。彼が死んだ兄に似てゐると思つた眼で、厳かにぢつと見たのである。「行けと云ふなら、行かぬでもないが、その代り、その方はわしの帰るまで、待つて居れよ。」――クリストの眼を見ると共に、彼はかう云ふ語が、熱風よりもはげしく、刹那に彼の心へ焼けつくやうな気持がした。 394-395頁

二つの手紙

★★

ドッペルゲンガーの話。妻に不貞行為があったのか定かではないが、おそらくは妻への不信が嵩じて、幻覚を見るようになった男の話。自分と妻、それぞれのドッペルゲンガーを見る。真実は不明だが、妻の不倫を受け入れたくないという強い否認の感情に起因するもの。以下の引用など、現代の陰謀論者の言葉と同じ。

閣下は先づ、人間が如何に知る所の少ないかを御考へになるべきでせう。たとへば、閣下の使用せられる刑事の中にさへ、閣下の夢にも御存知にならない伝染病を持つてゐるものが、大勢居ります。殊にそれが、接吻によつて、迅速に伝染すると云ふ事実は、私以外にほとんど一人も知つてゐるものはございません。この例は、優に閣下の傲慢なる世界観を破壊するに足りませう。……

或日の大石内蔵助

★★★

討ち入りを終え、細川家にお預かり中の大石内蔵助と仲間達。切腹を命じられるまでのあいだ、内蔵助は穏やかな時間を過してゐる。「事業を完成した満足を味つたばかりでなく、道徳を体現した満足をも、同時に味ふ事が出来た」から。復讐が成功すると世間の評価も一変する。仲間達は移り気な人々に不満を感じるが、ひとり内蔵助は人間はそんなものだと思うばかり。理解者のゐない孤独。

が、彼はそれらの不忠の侍をも、憐みこそすれ、憎いとは思っていない。人情の向背こうはいも、世故せこの転変も、つぶさに味って来た彼の眼まなこから見れば、彼等の変心の多くは、自然すぎるほど自然であった。 435頁

片恋

★

宴会場、馴染みの女が酌人の中にゐた。女の昔話を聞く。活動写真の俳優に恋をしたという話。これはなんだろう。場面設定→女中の独白→おち、という構成はちゃんと見えるが、中身のほうがどうも。なにもないと感じた。自分の感受性が心配になる。とんでもない読み落としをしてゐるのだろうか。

さうしたら、呼笛が鳴って、写真が消えてしまつたんだ。あとは白い幕ばかりさ。お徳の奴の文句が好い、ーー「みんな消えてしまつたんです。消えて儚くなりにけりか。どうせ何でもさうしたもんね。」 451頁

戯作三昧

★★★★★

戯作の創作に心血をそそぐ滝沢馬琴をえがく。若干の中だるみを感じたが、最後、孫との会話の場面は素晴らしい。別乾坤がひらかれたような気がした。馬琴といっしょに涙した。冗談が人間を本気にする。芥川が自身を鼓舞するために書いたものか。「あせるな。さうして出来るだけ、深く考へろ。」「根かぎり書きつづけろ。今己が書いてゐることは、今でなければ書けないことかも知れないぞ。」

馬琴の心に、厳粛な何物かが刹那に閃いたのは、この時である。彼の唇には幸福な微笑が浮んだ。それと共に彼の眼には、いつか涙がいつぱいになった。この冗談は太郎が考へ出したのか、あるいはまた母が教へてやつたのか、それは彼の問ふところではない。この時、この孫の口から、かういふ言葉を聞いたのが、不思議なのである。

「観音様がさう云つたか。勉強しろ。癇癪を起すな。さうしてもつとよく辛抱しろ。」

六十何歳かの老芸術家は、涙の中に笑ひながら、子供のやうにうなづいた。 495-496頁

西郷隆盛

★★★

史学科の学生が電車の食堂車で髭を生やした老紳士と出会い、一杯食わされる話。学生は維新を主題に論文を書く予定。老紳士は、いったい資料というのは信頼できるか、西郷隆盛は死んだとされてゐるが、実はウソだ、その証拠に一等車に西郷が乗ってゐる、という。見ると、あまりにそっくりなので学生は信じてしまう。どんな根拠も疑おうとすれば揺らぐ、真実は複数存在する。現代の陰謀論につながる問題意識。

およそ歴史上の判断を下すに足るほど、正確な史料などと云ふものは、どこにだつてありはしないです。誰でもある事実の記録をするには自然と自分でディテエルの取捨選択をしながら、書いてゆく。これはしないつもりでも、事実としてするのだから仕方がない。と云ふ意味は、それだけもう客観的の事実から遠ざかると云ふ事です。 519頁

首が落ちた話

★★★★★

これは満点。実に面白い。日中戦争に出征した散髪屋の何小二は日本騎兵との戦闘で首を斬られる。まづ、その戦闘の描写が素晴らしい。斬られて落馬するまでのあいだに、これまでの人生の浅ましさを悟る。ここの真実さも胸に迫る。そして最後の転換、見事な落ち。悔恨も無頼も、どちらも本当の姿。説明的すぎるかもしれないが、昔の文章はこんなもの。強く印象に残った。

「我々は我々自身のあてにならない事を、痛切に知つて置く必要がある。実際それを知つてゐるもののみが、幾分でもあてになるのだ。さうしないと、何小二の首が落ちたやうに、我々の人格も、いつどんな時首が落ちるかわからない。ーーすべて支那の新聞と云ふものは、こんな風に読まなくてはいけないのだ。」 541頁

袈裟と盛遠

★★★

盛遠と袈裟の独白で構成される。盛遠は袈裟に対して征服欲、肉欲、性欲の交じった複雑な感情をもってゐた。いざ辱めたあとには憎しみと恐怖を感じる。そして袈裟の夫を殺す計画をたてる。袈裟は恥辱と贖罪の意識から夫の身代わりなろうとする。人の気持ちはこのようにわけがわからず、こんがらがり、とらえどころのないもの。

けれどもそれはまだ大目にも見られよう。私はもつと卑しかった。もつと、もつと醜かつた。夫の身代りに立つと云ふ名の下で、私はあの人の憎しみに、あの人の蔑みに、さうしてあの人が私を弄んだ、その邪な情欲に、仇を取ろうとしてゐたではないか。 557頁

蜘蛛の糸

★★★★★

久しぶりに読み返して日本語の素晴らしさに感激してしまった。和語のやわらかさがたまらなく心地よい。ありふれた語彙をつかい、俗な言い回しが多いのにかかわらず、馥郁たる気品をたたえてゐる。芥川は骨太の長編作品が書けないことに苦悩してゐたらしい。けれども、こんな完璧な短編を残すことができたのだから充分でしょう。

その途端でございます。今まで何ともなかつた蜘蛛の糸が、急に犍陀多のぶら下つてゐる所から、ぷつりと音を立てて断ちきれました。ですから犍陀多もたまりません。あつと云ふ間まもなく風を切つて、独楽のやうにくるくるまわりながら、見る見る中に暗の底へ、まつさかさまに落ちてしまひました。

後にはただ極楽の蜘蛛の糸が、きらきらと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れてゐるばかりでございます。 565頁

地獄變

★★★★★

「蜘蛛の糸」と「地獄變」はともに大正7年4月に脱稿されてゐる。奇蹟の月ですね。この二作の文体の完成度は群を抜いてゐると思う。和文と漢文の教養を総動員して自由自在だ。「地獄變」は圧倒的にリズムがいい。漢字と仮名のバランス、文の長短、語尾の調整によって生れるうねりに、意味のわからない言葉があっても、呑み込まれて、ぐいぐい運ばれてゆく。

「おゝ、万事その方が申す通りに致して遣はさう。出来る出来ぬの詮議は無益の沙汰ぢや。」

私はその御言を伺ひますと、虫の知らせか、何となく凄じい気が致しました。実際又大殿様の御容子も、御口の端には白く泡がたまつて居りますし、御眉のあたりにはびくびくといなづまが起つて居りますし、まるで良秀のもの狂ひに御染みなすつたのかと思ふ程、唯ならなかつたのでございます。 607頁

開化の殺人

★★★

書簡体小説。趣向は「二つの手紙」に似る。「二つの手紙」は現実を受け入れられない男が妄想を作り出し、やがて狂気に至る話。こちらは、愛を告白する勇気がないのに、支配欲だけが異様に膨らんでしまい、女の伴侶を殺してしまう話。「妄想伴侶もの」とでも言おうか。意識×情念=別の現実、という図式。

しかも仄聞する所によれば、明子はその良人の死に依りて、始めて蘇色ありと云ふにあらずや。予は満面の喜色を以て予の患者を診察し、閑あれば即ち本多子爵と共に、好んで劇を新富座に見たり。是全く予にとりては、予が最後の勝利を博せし、光栄ある戦場として、しばしばその花瓦斯とその掛毛氈とを眺めんとする、不思議なる欲望を感ぜしが為のみ。 633頁

るしへる

★★★

ハビアンの著した「破提宇子(はでうす、キリスト教批判の書)」の異本を紹介するという体裁。「るしへる」は堕天使・ルシファーで、ゼウスの怒りを買って地に堕ちた天使である。悪魔が人をそそのかす理屈は徳を愛するからこそであるという。誘惑に打ち勝つときにはじめて徳が顕れるのだと。ハビアンは説得され、悪魔もまた性善であり、諸悪の根源ではないと悟る。

わが常に「いんへるの」に堕さんと思う魂は、同じくまた、わが常に「いんへるの」に堕すまじと思う魂なり。汝、われら悪魔がこの悲しき運命を知るや否や。わがかの夫人を邪淫の穽に捕へんとして、しかもついに捕へ得ざりしを見よ。われ夫人の気高く清らかなるを愛づれば、愈いよいよ夫人を汚さまく思ひ、かへつてまた、夫人を汚さまく思へば、愈気高く清らかなるを愛でんとす。 647頁

奉教人の死

★★★★★

素晴らしい。長崎耶蘇教会出版の「れげんだ・おうれあ」下巻第二章の記述に基づくとある。見事な翻案だと思ってウィキペディアを見たら、これがウソで、「全く出鱈目の小説にて候」なんだって。当時の人も騙されたらしい。だってこういう話ってありそうだし、芥川が書きそうだもん。そこを絶妙に突いたわけですね。趣向にも文体にも内容にも凄く感動した。

まことにその刹那の尊い恐しさは、あたかも「でうす」の御声が、星の光も見えぬ遠い空から、伝はつて来るやうであつたと申す。されば「さんた・るちや」の前に居並んだ奉教人衆は、風に吹かれる穂麦のやうに、誰からともなく頭を垂れて、ことごとく「ろおれんぞ」のまはりに跪いた。その中で聞えるものは、唯、空をどよもして燃えしきる、万丈の焔の響ばかりでござる。 665頁

枯野抄

★★★★

松尾芭蕉の臨終の床に集まった弟子達、その心中を描く。来るべきものが遂に来たと感じる者、痩せ衰えた不気味な姿に嫌悪を感じる者、介抱に没頭したことを得意に思う者、後日に書くべき終焉記を夢想する者。みな師匠を悼まずに自分のことを考える。ちょっといぢわるな小説だが人間そんなもの。なお、本作の前年に漱石が死んでゐる。

が、その間に芭蕉の呼吸は、一息毎に細くなつて、数さへ次第に減じて行く。喉も、もう今では動かない。うすいもの浮んでゐる、どこか蝋のやうな小さい顔、遥な空間を見据ゑてゐる、光の褪せた瞳の色、さうしておとがひにのびてゐる、銀のやうな白い鬚――それが皆人情の冷さに凍てついて、やがて赴くべき寂光土を、ぢつと夢みてゐるやうに思はれる。 683頁

第二巻(1918年11月~1920年10月)

邪宗門

★★★

長編になるはずだった未完の作品。「地獄変」に出てくる大殿の子、若殿が主人公。いよいよ対決というところで中断してゐる。そこで終るんか~い。けっこう面白いのに残念だ。摩利信乃法師をどうやって倒すのか、思いつかなかったのだろうか。

が、われら人間が万法の無常も忘れはてて、蓮華蔵世界の妙薬をしばらくしたりとも味はふのは、ただ、恋をしている間だけぢや。いや、その間だけは恋の無常さへ忘れてゐると申してもよい。ぢやによつて予が眼からは恋慕三昧に日を送つた業平こそ、天晴知識ぢや。われらも穢土の衆苦を去つて、常寂光の中に住さうには伊勢物語をそのままの恋をするよりほかはあるまい。何と御身さうは思はれぬか。 46頁

毛利先生

★★★★

いいですね。筆のすさびとまでいかないが、あんまり気合を入れて書いてゐないと思われる。それだけに芥川の情緒が素直に表現されてゐてジーンとくる。子供に人生など分からない。先生は教えることをただ愛してゐた。そこに先生の人生があった。大人になってはじめて分かる。先生の描写が秀逸。

思へばこの暇つぶしと云ひ生活のためと云ふ、世間の俗悪な解釈のために、我毛利先生はどんなにか苦しんだ事であらう。元よりさう云ふ苦しみの中にも、先生は絶えず悠然たる態度を示しながら、あの紫の襟飾とあの山高帽とに身を固めて、ドン・キホオテよりも勇ましく、不退転の訳読を続けて行つた。 107頁

あの頃の自分の事

★★★

若き芥川、雑誌「新思潮」の同人達との交流を描く。もちろんいちばんジーンとくるのは徹夜で原稿を書いた松岡譲が机に突っ伏して寝てゐるのを発見するところ。志を同じくするものの頑張りに「やつてゐるな」「よくそれ程苦しんだな」と思う、ここでホロリ。けれども一番印象に残ったのは、以下に引用する、本筋とはまるで関係のない妙な挿入。突然、認識の崩壊みたいな記述が出て来てナンダコレと思った。

ふと見ると、我々の前には、警視庁の殺風景な建物が、黒く空を衝いて聳えてゐた。自分は歩きながら、何だかそこに警視庁のある事が不安になつた。で、思はず「妙だな」と云つたら、成瀬が「何が?」と聞き咎とがめた。自分はいやとか何とか云つて、好い加減に返事を胡麻化した。その時はもう我々の左右を、馬車や自働車が盛んに通りすぎてゐた。 123頁

開化の良人

★★★

「開化の殺人」にも登場した本田子爵が再登場。上野の博物館、本田は「三四〇年の幽霊が生き返って昔話を聞かせてくれるようだ」と追憶を語り出す。愛のない結婚はしたくないと言ってゐた理想家の三浦はついに運命の相手をみつけ結婚したが、妻の不貞を知り離縁した。艶っぽい男/女に言い寄られたら誰でも浮気くらいしてしまう。男のほうが観念的にできてゐるので裏切られたときの幻滅が大きいか。

『君は昔、神風連が命を賭して争つたのも子供の夢だとけなした事がある。ぢや君の眼から見れば、僕の結婚生活などもーー』私『さうだ。やはり子供の夢だつたかも知れない。が、今日我々の目標にしてゐる開化も、百年の後になつて見たら、やはり同じ子供の夢だらうぢやないか。・・・・・』 168頁

笛と犬

★★★

舞台が奈良なので「葛城山」とか「生駒山」とか馴染みのある場所がでてきて嬉しく思った。「蜘蛛の糸」などその極致だと思うが、芥川の童話の文体はほんとうに素晴らしい。「笛と犬」は笛吹きが上手な青年が姫を助ける冒険譚。相棒は三匹の犬。「さあ早く、御仕度をなすって下さいまし。わん、わん、わん、」とかいうのカワイイ。ただ内容はちょっと陳腐かな。主人公がなにかトンチを利かす展開とか欲しかった。

するとその音色の面白さには、悪者の土蜘蛛も、追々我を忘れたのでせう。始は洞穴の入口に耳をつけて、じつと聞き澄ましてゐましたが、とうとうしまひには夢中になつて、一寸二寸と大岩を、少しづつ側へ開きはじめました。 181頁

きりしとほろ上人伝

★★★★★

「奉教人の死」に続くキリシタンもの。こちらも大傑作。巨大な体躯をもつ素朴な山男が功名手柄をあげようとまづ帝につかえる。次いで悪魔に、そして隠者につかえ、最後にイエスと出会う。展開毎に『その後「れぷろぼす」が、如何なる仕合せにめぐり合うたか、右の一条を知らうず方々はまづ次のくだりを読ませられい。』が挿入される。最後泣いちゃったよ。

はてこの闇夜に何として、小鳥が飛ばうぞと訝りながら、頭を擡げて空を見たれば、不思議やわらんべの面をめぐつて、三日月ほどな金光が燦爛と円く輝いたに、四十雀はみな嵐をものともせず、その金光のほとりに近く、紛々と躍り狂うて居つた。これを見た山男は、小鳥さへかくは雄々しいに、おのれは人間と生れながら、なじかは三年の勤行を一夜に捨つべいと思ひつらう。 212-213頁

蜜柑

★★★★★

ぼくが芥川文学を好きになるきっかけとなった作品。高校生のときに読んでむやみに感動し、いろいろ読むようになった。「云ひやうのない疲労と倦怠とを、さうして又不可解な、下等な、退屈な人生を僅に忘れる事が出来た」体験をつづったエッセイの延長みたいな小説。そういう瞬間のために人生はあるのだし、そこを切り取る手際に芥川の真骨頂があるのだ。

この隧道の中の汽車と、この田舎者の小娘と、さうして又この平凡な記事に埋つてゐる夕刊と、ーーこれが象徴でなくて何であらう。不可解な、下等な、退屈な人生の象徴でなくて何であらう。私は一切がくだらなくなつて、読みかけた夕刊を抛り出すと、又窓枠に頭を靠せながら、死んだやうに眼をつぶつて、うつらうつらし始めた。 219頁

沼地

★★

こちらもエッセイのような作品。展覧会で暗い沼地の絵を見て、そこに「鋭く自然を掴つかまうとしてゐる、傷いたましい芸術家の姿」を見出し傑作だと感じる。記者からその絵の作者はすでにこの世になく生前から気が違ってゐたことを聞かされる。そうしてなおのこと厳粛な気持になる。

「もつとも画が思ふやうに描けないと云ふので、気が違つたらしいですがね。その点だけはまあ買へば買つてやれるのです。」

記者は晴々した顔をして、ほとんど嬉しさうに微笑した。これが無名の芸術家がーー我々の一人が、その生命を犠牲にして僅に世間から購ひ得た唯一の報酬だつたのである。 228頁

龍

★★★

日頃まわりから馬鹿にされてゐる坊主が猿沢池に「三月三日この池より龍昇らんずるなり」と書いた立札を打つ。いたづらのつもりが存外騒ぎになって人々が集まり出す。そして嘘から出た実、その日、本当に龍が昇ったのである。人の意識が現実をつくる、その不思議を描く。

が、ここに妙な事が起つたと申しますのは、どう云ふものか、恵印の心にもほんたうに龍が昇りさうなーーそれも始はどちらかと申すと、昇らない事もなさそうな気がし出した事でございます。恵印は元よりあの高札を打つた当人でございますから、そんな莫迦げた気のすることはありさうもないものでございますが、目の下で寄せつ返しつしてゐる烏帽子の波を見て居りますと、どうもそんな大変が起りさうな気が致してなりません。 243頁

疑惑

★★★★

家が倒壊して火事が起り、妻は梁の下敷きになって動けない。火に焼かれて死ぬよりはひと思いにと考えた男は妻の頭を瓦で打った。その瞬間には妻のためと思ってしたことなのに、時間が経つと、妻(肉体的に欠陥があった)を内心で憎んでゐたという事実が蘇ってくる。再婚の話が進むほどに、機会を捉えて殺したのではないかという「疑惑」が大きくなる。人殺しを受け入れたとき、周囲は彼を「狂人」とする。

私はその時その「あなた。」と云ふ言葉の中に、無数の意味、無数の感情を感じたのでございます。生きながら? 生きながら? 私は三度何か叫びました。それは「死ね。」と云つたやうにも覚えて居ります。「己も死ぬ。」と云つたやうにも覚えて居ります。が、何と云つたかわからない内に、私は手当り次第、落ちてゐる瓦を取り上げて、続けさまに妻の頭へ打ち下しました。 261頁

路上

★

「邪宗門」と同じく長編になりそこねた未完の作品。邪宗門以上の失敗作と感じた。残念ながら星ひとつだ。漱石の「三四郎」なんか意識してゐるのだろうか、青春群像劇的な趣をもつ。同人誌「城」に関係する男女が狂気や愛について議論をする。ただどうにも登場人物に魅力が欠けてゐるし、大きな構造が見えてこないのでダラダラした印象。短編はあれだけ素晴らしいのに。資質というのは重大だな。

この手紙の中に磅礴してゐる野村の愛と、あの小説の中にぶちまけてある大井の愛とーー一人の初子に天国を見てゐる野村と、多くの女に地獄を見てゐる大井とーーそれらの間にある大きな懸隔は、一体どこから生じたのだろう。 372頁

じゆりあの・吉助

★★★

5ページ程度の掌編。生来愚鈍な吉助は朋輩からは馬鹿にされ、賤役に服するばかりだった。一八九の時、奉公先の娘に恋をするが、それも嘲弄され、村を出てしまう。3年後に信仰を得て帰ってくる。それがばれて磔刑に処される事になる。彼は店を仰ぎ祈祷を唱え、美しく死んでいった。「最も私の愛してゐる、神聖が愚人の一生である」と末尾にある。

再び天が晴れた時、磔柱の上のじゆりあの・吉助は、すでに息が絶えてゐた。が、竹矢来の外にゐた人々は、今でも彼の祈祷の声が、空中に漂つてゐるやうな心持がした。

それは「べれんの国の若君様、今はいづこにましますか、御褒め讃へ給へ」と云ふ、簡古素朴な祈祷だつた。 378-379頁

魔術

★★★★

インドの友人に魔術を習おうとするがその資格がないことに気づく話。こういう東洋趣味・東洋哲学みたいなのって雰囲気がいいよね。肌の黒いインド人がテーブルクロスから花を取り出すとか素敵だよ。実際かなり通俗的ともいえるので、そんなに驚きもしないのだけれど、最後のきれいなオチのつけかたはやはり気持ちがいい。

ミスラ君は手を挙げて、二三度私の眼の前へ三角形のやうなものを描きましたが、やがてその手をテエブルの上へやると、縁へ赤く織り出した模様の花をつまみ上げました。私はびつくりして、思はず椅子をずりよせながら、よくよくその花を眺めましたが、確かにそれは今の今まで、テエブル掛の中にあつた花模様の一つに違ひありません。 386頁

葱

★★★★

「おれは締切日を明日に控へた今夜、一気呵成にこの小説を書かうと思ふ」から始まりときどき作者が顔を出してあれこれ言う。いちおうの主筋は、若くて可愛い女給が藝術家志望の男に惚れて夜をともにしそうになるのだが、道すがら葱の安売りに反応し「あれを二束下さいな」と言う。それでムードが壊れチャラ男に騙されずにすむという話。生活感を代表する野菜はやはりネギなのですね。笑った。

その八百屋の前を通つた時、お君さんの視線は何かの拍子に、葱の山の中に立つてゐる、竹に燭奴を挟んだ札の上へ落ちた。札には墨黒々と下手へたな字で、「一束四銭」と書いてある。あらゆる物価が暴騰した今日、一束四銭と云ふ葱は滅多にない。この至廉な札を眺めると共に、今まで恋愛と芸術とに酔つてゐた、お君さんの幸福な心の中には、そこに潜んでゐた実生活が、突如としてその惰眠から覚めた。 413頁

舞踏会

★★★★★

三島由紀夫はこの作品が好きらしい(翻案して「鹿鳴館」という戯曲まで書いてゐる)。「芥川の持つてゐる最も善いもの、しかも芥川自身の軽んじてゐたものが、この短篇に結晶してゐるやうな感じがする。それは軽やかさと若々しさとうひうひしい感傷とである」。軽んじてゐたかは分らないが、確かにこの作品には芥川らしい理智的な分析や深刻な懊悩がない。ただ花火のように一瞬の美しさを綺麗に切り取ってゐる。

が、やがて気がついて見ると、あの仏蘭西の海軍将校は、明子に腕を借した儘、庭園の上の星月夜へ黙然と眼を注いでゐた。彼女にはそれが何となく、郷愁でも感じてゐるやうに見えた。そこで明子は彼の顔をそつと下から覗きこんで、

「御国の事を思つていらつしやるのでせう。」と半ば甘えるやうに尋ねて見た。 427頁

鼠小僧次郎吉

★★★

これを読むまで「鼠小僧」のことを知らなかった。実在の人物なんですね。つまり趣向としては「或日の大石内蔵助」と同じく歴史上の人物を取り上げたパロディーである。初めて盗みを働いた小間物屋が「我こそがあの大盗人、鼠小僧である」と言うとかえって周りからチヤホヤされてしまうという滑稽話。堂々とした噓は人を信じさせる力があり、人が信じればそれは真実となる。最後のオチだってウソかも知れない。

それなら世間もそのやうに、大盗つ人よりや、小盗つ人に憐みをかけてくれさうなものだ。所が人はさうぢや無え。三下野郎にやむごくつても、金箔つきの悪党にや向うから頭を下げやがる。鼠小僧と云や酒も飲ますが、唯の胡麻の蠅と云や張り倒すのだ。思やおれも盗つ人だつたら、小盗つ人にやなりたく無え。 452-453頁

秋

★★★★★

芥川が初めて試みた近代心理小説らしい。なるほどそう言われたらそうか。かなりいい。やはり漱石を意識してゐるのか、漱石的主題である三角関係を扱ってゐる。文体的にも「門」あたりに似てゐる気がするが、漱石よりも軽やかで瀟洒。心理に誇張があり通俗的ではあるが、文章が見事なのでもうたまらない。

時々はしかし沈黙が、二人の間に来る事もあつた。その度に彼女は微笑した儘、眼を火鉢の灰に落した。其処には待つとは云へない程、かすかに何かを待つ心もちがあつた。すると故意か偶然か、俊吉はすぐに話題を見つけて、何時もその心もちを打ち破つた。彼女は次第に従兄の顔を窺はずにはゐられなくなつた。が、彼は平然と巻煙草の煙を呼吸しながら、格別不自然な表情を装つてゐる気色も見えなかつた。 474頁

黒衣聖母

★★★★

芥川はなぜキリシタンものと呼ばれる作品群をたくさん書いたのだろう。虚構と現実、信と真との関係を主題化しやすいからか。実用的には、文献や文書をかますことで現実から虚構へのジャンプが可能となること、神秘的なことが書けること、文体の実験ができることなどがありそうだ。この作品で「マリア観音」というものを始めて知った。

私は黙つて腕を組んだまま、しばらくはこの黒衣聖母の美しい顔を眺めてゐた。が、眺めてゐる内に、何か怪しい表情が、象牙の顔のどこだかに、漂つてゐるやうな心もちがした。いや、怪しいと云つたのでは物足りない。私にはその顔全体が、ある悪意を帯びた嘲笑を漲らしてゐるやうな気さへしたのである。 486頁

或敵打の話

★★★★

こんな作品があったのかという新鮮な印象。なんとも複雑な読後感。落ち着いた文体で着実に語り、最後に鮮烈な敵討ちが果たされるのかと期待してゐたが、カタルシスを与えてはくれなかった。敵討ちのカタルシスがないかわりに、静謐な余韻が残る。死にゆく甚太夫に医者が嘘をつく場面は哀れが深い。肩透かしといえばそうなのだが、それもまたよいという気がする。

二人は今度こそ本望が達せられると思つた。いや、達せずには置かないと思つた。殊に甚太夫はそれがわかつた日から、時々心頭に抑へ難い怒と喜を感ぜずにはゐられなかつた。兵衛はすでに平太郎一人の敵ではなく、左近の敵でもあれば、求馬の敵でもあつた。が、それよりも先にこの三年間、彼に幾多の艱難を嘗めさせた彼自身の怨敵であった。 506頁

女

★

これは、、、蜘蛛が薔薇の花の中にかくれて罠をかけて蜂を獲り、食う。やがて子を産み、瘦せ衰えて死んでゆく。この生命の連鎖を神話的に、象徴的に、詩的な文体で書く。が、成功してゐるようには思えない。芥川はこのとき女性問題を抱えてゐたのだろうか。なにか様子がおかしい気するな。

恥を知らない太陽の光は、再び薔薇に返つて来た真昼の寂寞を切り開いて、この殺戮と掠奪とに勝ち誇つてゐる蜘蛛の姿を照らした。灰色の繻子に酷似した腹、黒い南京玉を想はせる眼、それから癩を病んだやうな、醜い節々の硬まつた脚、ーー蜘蛛はほとんど「悪」それ自身のやうに、いつまでも死んだ蜂の上に底気味悪くのしかかつてゐた。 518頁

南京の基督

★★★★★

見事な技巧ですね。幼い娼婦、南京、キリスト教、いちいち綺麗な道具立て。怪奇的な雰囲気のなかに性と生と死が見え隠れする。巧いなあ。芥川がキリスト教信者を繰り返し描くのはなぜだろう。無学だが信仰が深い「愚か」な人間へのあこがれか。信じることが現実になるという真実の複数性を描くのに便利だからか。

この不思議な外国人に、彼女の体を自由にさせるか、それとも病を移さない為に、彼の接吻を刎はねつけるか、そんな思慮をめぐらす余裕は、勿論何処にも見当らなかつた。金花は髯だらけな客の口に、彼女の口を任せながら、唯燃えるやうな恋愛の歓喜が、始めて知つた恋愛の歓喜が、激しく彼女の胸もとへ、突き上げて来るのを知るばかりであつた。・・・・・ 537頁

杜子春

★★★★

何度も読んだ作品であるせいか、とくに新しい感動はなかった。が、どこをとってもイメージが実に豊かでかつすっきりしてゐる。冒頭の数行を読むだけで、唐の都洛陽の風景と杜子春の風貌が目に浮かぶ。仙術使いは杜子春に幻想を見せる老人ではなく、こういう文章が書ける芥川のほうだ。ところで、杜子春が「お母さん。」と叫んでしまう場面は陳腐だけれど泣けますね。こうでなくっちゃ。

何しろその頃洛陽といへば、天下に並ぶもののない、繁昌を極めた都ですから、往来にはまだしつきりなく、人や車が通つてゐました。門一ぱいに当つてゐる、油のやうな夕日の光の中に、老人のかぶつた紗の帽子や、土耳古の女の金の耳環や、白馬に飾つた色糸の手綱が、絶えず流れて行く容子は、まるで画のやうな美しさです。 549頁

捨児

★★★★

まづ、不幸な来歴をもつ女が和尚の説教を聞いて回心し、かつて捨てた子を取り戻して愛情深く育てたといふ語りがある。「さう云ふ天竺の寓意譚は、聞くともなく説教を聞いてゐた、この不幸な女の心に異常な感動を与へました。」そうして語りが終ったところで、その捨児は私ですという告白がなされ、さらにオチがある。見事な構成。末尾にある作者の述懐もよい。

「と云ふのはどう云ふ意味ですか。」

私はぢつと客の眼を見た。

「前よりも一層なつかしく思ふやうになつたのです。その秘密を知つて以来、母は捨児の私には、母以上の人間になりましたから。」

客はしんみりと返事をした。あたかも彼自身子以上の人間だつた事も知らないやうに。 579頁

影

★★★

映画のような小説。趣向としては面白いけれど、映画とちがって視覚情報は文字だけなので、場面転換もシーンの意味も把握しづらかった。気になるのはこの作品でもドッペルゲンガーが登場することだ。芥川は本当に好きだな、というか執着なんだろう。いま見えてゐる世界と別の世界があるのではないか、自分は別の自分の影なのではないか。

「いいえ、婆やは知らないからだわ。私はこの頃一人でゐるとね、きつと誰かが私の後に立つてゐるやうな気がするのよ。立つて、さうして私の方をじつと見つめてゐるやうなーー」

房子はかう云ひかけたまま、彼女自身の言葉に引き入れられたのか、急に憂鬱な眼つきになつた。 591頁

お律と子等と

★★★

ううむ。これも長編のなりそこねだろうか。構造がゆるいので平板な印象を与える。複雑な家族関係を理解させるのも成功してゐるようには思えない。やはり完全に短編の資質なんだろう。だからこの作品も、全体としては物足りないけれど、鮮烈に記憶に残る箇所はある。例えば洋一がお律を看病する場面、それから慎太郎がお律にこぶしを振り上げる場面。

お律はかう云ひ終ると、頭の位置を変へようとした。その拍子に氷嚢が辷り落ちた。洋一は看護婦の手を借りずに、元通りそれを置き直した。するとなぜか眶の裏が突然熱くなるやうな気がした。「泣いちゃいけない。」ーー彼は咄嗟にさう思つた。が、もうその時は小鼻の上に涙のたまるのを感じてゐた。

「莫迦だね。」

母はかすかに呟つぶやいたまま、疲れたやうにまた眼をつぶつた。 620-621頁

第三巻(1920年12月~1924年2月)

秋山図

★★★★

これも「真実はどこにあるか」ものの系譜に属する作品。古今に比類ない傑作といわれる「秋山図」を見に行き、実際に見て、いたく感動する。しかし何十年か経ってもう一度「秋山図」とされる絵を見ると、前見たものと違う。でも本人は確かに見たのである。また彼から話を聞いた人も、まさにその「秋山図」のことを聞いたなりにありがたがってゐる。どれが真実ともいえない、真実はいくつも存在する。

「しかし煙客先生の心の中うちには、その怪しい秋山図が、はつきり残つてゐるのでせう。それからあなたの心の中なかにも、ーー」

「山石の青緑だの紅葉の朱の色だのは、今でもありあり見えるやうです」

「では秋山図がないにしても、憾むところはないではありませんか?」

惲王の両大家は、掌を拊って一笑した。 19頁

山鴫

★★★★

トルストイとツルゲーネフの交情を描く。気むづかしいトルストイの性格がなんともかわいらしい。夏の雲の美しさ、猟犬と子供たちなど道具立ても鮮やか。芥川らしからぬ、なんとも広壮で晴々とした作品。ところで、続けて読むとわかるけれど、本作は「二人の翁は顔を見合せると、云ひ合せたやうに哄笑した。」という句で終わる。これは「秋山図」と重ねてゐる。こういう文人趣味っていいよね。

ーーそれらの追憶のどれを見ても、我執の強いトルストイは、徹頭徹尾他人の中に、真実を認めない人間だつた。常に他人のする事には、虚偽を感ずる人間だつた。これは他人のする事が、何も彼のする事と矛盾してゐる時のみではない。たとひ彼と同じやうに、放蕩をしてゐたものがあつても、彼は彼自身を恕すやうに他人を恕す事が出来なかつた。彼には他人が彼のやうに、夏の雲の美しさを感じてゐると云ふ事すら、すぐに信用は出来ないのである。 36頁

奇怪な再会

★★★

現実の酷薄さに耐えきれなくなった人間が別の現実を作りだし(妄想)あちらの世界へ移行する(狂う)話。主人公は中国人の妾・お蓮。彼女は大日本帝国の陸軍一等主計の牧野に囲われてゐる。お蓮はかつて契りあった金という男を忘れられない。男は象徴的に「犬」としてお蓮のそばにゐる。牧野はお蓮を手に入れるために金を「暗討ち」したらしい。森のモチーフが最初から最後まできれいに効いてゐる。帝国の暗い影。

「どうしても遇えないでございませうか?」

お蓮に駄目を押された道人は、金襴の袋の口をしめると、脂ぎった頬のあたりに、ちらりと皮肉らしい表情が浮んだ。

「滄桑の変と云ふ事もある。この東京が森や林にでもなつたら、御遇ひになれぬ事もありますまい。ーーとまづ、卦けにはな、卦にはちやんと出てゐます。」 52頁

アグニの神

★★★★★

好きだなあ。怪しくて、艶っぽくて、勧善懲悪が爽快で。この雰囲気の作品がたぶん芥川作品のなかではいちばん「楽しい」。エンタテイナーとしての芥川。「支那の上海の或町」で人相の悪いインド人の婆さんが日本人の少女を誘拐して依り代としてつかってゐるという設定。カラフルだ。アグニの神が助けてくれたんですね。少女の願いが通じたんですね。よかったよかった。

「日本の神々様、どうか私が睡らないやうに、御守りなすつて下さいまし。その代り私はもう一度、たとひ一目でもお父さんの御顔を見ることが出来たなら、すぐに死んでもよろしうございます。日本の神々様、どうかお婆さんを欺せるやうに、御力を御貸し下さいまし。」 104頁

妙な話

★★★

なんだこのタイトルは。ちから抜いてますね。趣向はドッペルゲンガーものに近い。主人公は千枝子、結婚してすぐに夫が戦役で欧州に派遣されてしまい、さみしく過ごしてゐる。神経衰弱になって謎めいた「赤帽」の男を見るようになる。夫も欧州で同じ「赤帽」を見てゐたというのがオチ。妄想と欲望が現実をつくる、芥川的主題。

それきり千枝子はいくら探して見ても、二度とその赤帽の姿が見当らない。ーーいや、見当らないと云ふよりも、今まで向い合つてゐた赤帽の顔が、不思議なほど思ひ出せないのださうだ。だから、あの赤帽の姿が見当らないと同時に、どの赤帽も皆その男に見える。そうして千枝子にはわからなくても、あの怪しい赤帽が、絶えずこちらの身のまわりを監視してゐさうな心もちがする。 118頁

奇遇

★★★

冒頭は編集者と小説家の会話、書いてください、無理です、書いてください、こんなのならあります、で、小説が始まる。若い男女が結婚を周囲に認めさせるためにひと芝居打つ話。編集者と小説家の会話がまた始まり、ここで終りにしましょう、まだあります、が続く。「実は○○だった」式のどんでん返しなんかいくらでも作れますよという曝露みたいなもの。

小説家 もう五六枚でおしまいです。次手に残りも読んで見ませう。

編輯者 いや、もうその先は沢山です。ちよいとその原稿を貸して下さい。あなたに黙つて置くと、だんだん作品が悪くなりそうです。今までも中途で切つた方が、遥かに好かつたと思ひますが、ーーとにかくこの小品は貰ひますから、そのつもりでゐて下さい。 140頁

往生絵巻

★★

五位の入道が「阿弥陀仏よや。おおい。おおい。」を繰り返しながら歩いてゆく。周りからは気違い、物狂いと呼ばれるが一心不乱である。海に至り進めなくなっても佛の慈悲を信じて枯木に登り念仏を続ける。死んだ法師の口からきれいな花が咲きました。

しかしあの講師も阿弥陀仏には、広大無辺の慈悲があると云うた。して見れば身共が大声に、御仏の名前を呼び続けたら、答位はなされぬ事もあるまい。されずば呼び死じにに、死ぬるまでぢや。幸ひ此処に松の枯木が、二股に枝を伸ばしてゐる。まづこの梢に登るとしようか。 149頁

母

★★★★★

男は「母」になることができない。子に乳房を含ませる喜びも、子を失う哀しみも理解することができない。芥川はそこに「何か人力に及ばないもの」を感じ、畏れてゐるようだ。おそらくはこの畏れが本作に独特の緊張感を与えてゐる。

女は敏子の心もちに、同情が出来ない訳ではない。しかし、ーーしかしその乳房の下から、ーー張り切つた母の乳房の下から、汪然と湧いて来る得意の情は、どうする事も出来なかつたのである。 166頁

敏子は男を睨むやうにした。が、眼にも唇にも、漲つてゐるものは微笑である。しかもほとんど平静を失した、烈しい幸福の微笑である。男はこの時妻の微笑に、何か酷薄なものさへ感じた。日の光に煙った草木の奥に、いつも人間を見守つてゐる、気味の悪い力に似たものさへ。 171頁

好色

★★★★

変態ギャグ小説。「天が下の色好み」平の貞文の内面を描く。これでは完全に「非モテ」をこぢらせたキモ男ではないか。舞台は中世、心理は現代的、文章は格調高い。このバランスのほつれ具合がなんともかわいらしい。ラストのオチは侍従がウンチの細工を仕組んでゐたというものだが、これ、ホントのウンチかも知れないよね。

眼は人よりも細い中に、絶えず微笑が漂つてゐる。殆どその瞳の底には、何時でも咲き匂つた桜の枝が、浮んでゐるのかと思ふ位、晴れ晴れした微笑が漂つてゐる。が、多少注意をすれば、其処には必しも幸福のみが住まつてゐない事がわかるかも知れない。これは遠い何物かに、憧憬を持つた微笑である。同時に又手近い一切に、軽蔑を抱いた微笑である。 178頁

藪の中

★★★★★

主観的真実は複数ある、という芥川的主題の結晶のような作品。盗人が女を手籠めにした、女の夫は死んだ。これに間違いはない、が、この単純な事実をどう呑み込むか、その物語は三者でまるで異なってゐる。あけすけに言えば、みな自分がカッコイイ風な解釈を為す。ここには深刻な滑稽さがある。人間はついぞ客観的事実を知ることができないのかも知れない。

こんな事を申し上げると、きつとわたしはあなた方より殘酷な人間に見えるでせう。しかしそれはあなた方が、あの女の顏を見みないからです。殊にその一瞬間の、燃えるやうな瞳を見みないからです。わたしは女と眼を合せた時、たとひ神鳴に打ち殺されても、この女を妻にしたいと思ひました。妻にしたい、ーーわたしの念頭にあつたのは、唯かう云ふ一事だけです。 211頁

将軍

★★★★

N将軍(=乃木大将)の話。検閲でひっかかったらしい。いくつかの文言が黒塗りになってゐる。おそらくは、天皇や乃木大将についての、大日本帝国的価値観を相対化するような(と検閲官が考えた)文言があったのだろう。乃木大将を多面的で捉えどころのない人間として描いてゐる。ラストの父と子の会話が面白い。親子で大将への評価が異なるが、その軋轢が日本的情緒によって一気に霧消してしまう。

少将はほとんど、憤然と、青年の言葉を遮つた。

「それは酷だ。閣下はそんな俗人じゃない。徹頭徹尾至誠の人だ。」

しかし青年は相変らず、顔色も声も落着いてゐた。

「無論俗人ぢやなかつたでせう。至誠の人だつた事も想像出来ます。ただその至誠が僕等には、どうもはつきりのみこめないのです。僕等より後のちの人間には、猶更通じるとは思はれません。・・・・」

父と子とはしばらくの間、気まづい沈黙を続けていた。 256頁

俊寛

★★★★★

これを読むまで知らなかったのだけれど、俊寛という平安人は劇的な人生を歩んだということで能・浄瑠璃・歌舞伎の題材にされて有名なんですね。平氏討伐を企てたのがバレて島流しに合い、翌年の大赦でも彼だけが許されず、そのまま島で死んだ。さぞや悔しかろう、きっと怨念があるよね、というのが前提で、芥川の翻案はこれを逆転させ、むしろ信仰を深める契機となって、けっこう楽しくやってゐるぜという話にしてゐる。

おれ一人衆苦の大海に、没在してゐると考へるのは、仏弟子にも似合はぬ増長慢ぢや。『増長驕慢、尚非世俗白衣所宜。』艱難の多いのに誇る心も、やはり邪業には違ひあるまい。その心さへ除いてしまへば、この粟散辺土の中にも、おれほどの苦を受けてゐるものは、恒河沙の数より多いかも知れぬ。いや、人界に生れ出たものは、たとひこの島に流されずとも、皆おれと同じやうに、孤独の歎を洩もらしてゐるのぢや。 274頁

トロッコ

★★★

なつかしい、10代の頃大好きで何度も読んだ作品。読み直して驚いた。少年の興奮と不安を描いて見事なのだけれど、成長して大人になった主人公の回想が最後の段落に出て来て、ちょっと暗い雰囲気になるんですね。ぜんぜん記憶になかった。芥川としては娑婆の苦しみの暗喩としてあの帰り道があったのかも知れないが、作品としては蛇足かなと思う。

良平は二十六の年、妻子と一緒に東京へ出て来た。今では或雑誌社の二階に、校正の朱筆を握つてゐる。が、彼はどうかすると、全然何の理由もないのに、その時の彼を思ひ出す事がある。全然何の理由もないのに?ーー塵労に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように、薄暗い藪や坂のある路が、細細と一すぢ断続してゐる。 303頁

報恩記

★★★★

なるほど構成としては「藪の中」と同じで、盗賊・商人・商人の息子の三者がそれぞれ一つの事件について語るという趣向。けれども藪の中と異なり、読者には真実が分かるようになってゐる。事実についてのすれ違いはなく、思惑についてのすれ違いがある。恩返しする動機がエゴイズムにあるので、ことの結末が相手にとっても自分にとっても良いものにならない。人間は滑稽だな。

では今夜は御免下さい。いづれ明日か明後日の夜、もう一度ここへ忍んで来ます。あの大十字架の星の光は阿媽港の空には輝いてゐても、日本の空には見られません。わたしも丁度ああ云ふやうに日本では姿を晦ませてゐないと、今夜「みさ」を願ひに来た、「ぽうろ」の魂の為にもすまないのです。 315頁

仙人

★★★

かわいらしい作品。仙人に憧れる少年が狡猾な医者の女房に騙されて奉公することになる。二十年のあいだ馬鹿みたいに一心に働き、ようやく仙術を教えてもらえる時がきた。しかしもちろん女は仙術など知らない。いいかげんに「松に登って手を離せ」と言う。それをまた馬鹿みたいにそのまま実行すると男は宙を歩くことができた。芥川は自分が神経症だからこういう愚人が好きなのだろう。

「お前は仙人になりたいのださうだが、一体どう云ふ所から、そんな望みを起したのだ?」と、不審さうに尋ねました。すると権助が答へるには、

「別にこれと云ふ訣もございませんが、ただあの大阪の御城を見たら、太閤様のやうに偉い人でも、いつか一度は死んでしまう。して見れば人間と云ふものは、いくら栄耀栄華をしても、果ないものだと思つたのです。」 340頁

庭

★★★★★

これはかなり良いのではないだろうか。傑作と感じた。一家の消長を「庭」の興廃に象徴させて描く。人間にとってある「場所」が救いになるということ、そして「場所」と「記憶」との関係についての深い洞察がある。庭の再生に命を捧げた次男は幸せだった。その「なにかに打ち込む」姿に惹かれた廉一は今、毎日油絵を描いてゐる。庭は消えたが風儀は伝承された。

が、庭が出来ると同時に、次男は床につき切りになつた。熱も毎日下らなければ、体の節々も痛むのだつた。「あんまり無理ばつかしるせゐぢや。」ーー枕もとに坐つた母は、何時も同じ愚痴を繰り返した。しかし次男は幸福だつた。庭には勿論何箇所でも、直したい所が残つてゐた。が、それは仕方がなかつた。兎とに角かく骨を折つた甲斐だけはある。ーー其処に彼は満足してゐた。十年の苦労は詮めを教へ、詮めは彼を救つたのだつた。

一夕話

★★

男達が主席で小ゑんという芸者の話をしてゐる。女は実業家の若槻という男に囲われてゐる。若槻は小ゑんに種々の芸事を習わせ、家族の面倒まで見てきた。が、小ゑんは若槻を捨てて浪花節語りの男のもとへ行くことにした。上品な通人よりも下品でも猛烈に愛されてたいと女が考えたからだ。

我々は皆同じやうに、実生活の木馬に乗せられてゐるから、時たま『幸福』にめぐり遇つても、掴まへない内にすれ違つてしまふ。もし『幸福』を掴まへる気ならば、一思ひいに木馬を飛び下りるが好い。 372頁

六の宮の姫君

★★★★★

好きです。主体性とか意思とかいうものがまるでない人間の思想(と呼んでよいのか?)、諦観が描かれてゐる。この姫に生の情熱がないのは境遇によるところもあるが、それだけではないらしい。生来の気質としてそうなのだ。「それは悲しみも知らないと同時に、喜びも知らない生涯だつた」「極楽も知らぬ地獄も知らぬ、不甲斐ない女の魂」のために、法師は御仏を念じねばならない。

姫君はその話を聞きながら、六年以前の事を思ひ出した。六年以前には、いくら泣いても、泣き足りない程悲しかつた。が、今は体も心も余りにそれには疲れてゐた。「唯静かに老い朽ちたい。」・・・・その外は何も考へなかつた。姫君は話を聞き終ると、白い月を眺めたなり、懶げにやつれた顔を振つた。

「わたしはもう何も入らぬ。生きようとも死なうとも一つ事ぢや。・・・・・」 382-383頁

お富の貞操

★★★★★

『明治元年五月十四日の午過ぎだつた。「官軍は明日夜の明け次第、東叡山彰義隊を攻撃する。上野界隈の町家のものは匆匆何処へでも立ち退いてしまへ。」ーーさう云ふ達しのあつた午過ぎだつた。』から始まる。誰もゐなくなった街、猫を取りに戻った女中と乞食が出会い、尊厳をかけた攻防、人間的力較べが始まる。素晴らしい。

彼女はあの日無分別にも、一匹の猫を救ふ為に、新公に体を任さうとした。その動機は何だつたか、ーー彼女はそれを知らなかつた。新公は亦さう云ふ羽目にも、彼女が投げ出した体には、指さへ触れる事を肯じなかつた。その動機は何だつたか、ーーそれも彼女は知らなかつた。が、知らないのにも関らず、それらは皆お富には、当然すぎる程当然だつた。 410頁

おぎん

★★★★

孤児のおぎんが隠れキリシタンの農夫に拾われて洗礼を受ける。ある年のクリスマス、十字架を飾ってゐるのが見つかり棄教を迫られる。あわや火炙りにされるところで、おぎんが棄教を宣言し、それにほだされて養父母も堕落する。おぎんは養女だけに信仰が薄く、「無知」な両親への想いがあった。おぎんの無邪気な真心、日本的情緒によって養父母は救われた。これをどう考えたらよいか。重い問いを投げかける。

何でも彼等が三人ながら、おん教を捨てるとなつた時には、天主の何たるかをわきまへない見物の老若男女さへも、悉く彼等を憎んだと云ふ。これは折角の火炙も何も、見そこなつた遺恨だつたかも知れない。さらに又伝ふる所によれば、悪魔はその時大歓喜のあまり、大きい書物に化けながら、夜中刑場に飛んでゐたと云ふ。これもさう無性に喜ぶほど、悪魔の成功だつたかどうか、作者は甚だ懐疑的である。 422頁

百合

★★

少年二人の繊細な心模様がきれいに描かれてゐてかなりいい感じである。が、これ、残念ながら未完なのですね。ちょっと謎ですね、これが未完というのは「邪宗門」みたいな長編とは違う、適当なところで終らせられる小品と思うのだけれど。特に会話がいい、子供だから語彙が乏しく論理性もない、同じことを言い合うみたいな会話なんだけれど、もう目に浮かぶように書きますよね。

「雨の降る時分は夏なもんか。」

「莫迦! 白い着物を着るのは土用だい。」

「嘘だい。うちのお母さんに訊いて見ろ。白い着物を着るのは夏だい!」

良平はさう云ふか云はない内に、ぴしやり左の横鬢を打たれた。が、打たれたと思つた時にはもうまた相手を打ち返してゐた。 432-433頁

三つの宝

★★★

小さな童話劇。三つの宝とは、姿を隠せるマント、何でも切れる剣、千里も飛べる長靴。これを三人の盗人達が奪い合ってゐるところへ王子が出くわし、王子の賢い案によって争いが収まり、王子は三つの宝を手に入れる。でもこれは盗人達の演技だった。この展開がなんともチャーミングで楽しい。最後は王子が第四の壁を飛び出して語り掛ける。ちょっと説教臭いけれど可愛いのでよし。

我々はこの薔薇と噴水との世界から、一しよにその世界へ出て行きませう。もつと広い世界! もつと醜い、もつと美しい、ーーもつと大きい御伽噺の世界! その世界に我々を待つてゐるものは、苦しみかまたは楽しみか、我々は何も知りません。ただ我々はその世界へ、勇ましい一隊の兵卒のように、進んで行く事を知つてゐるだけです。 456頁

神神の微笑

★★★

日本論。主人公の宣教師はキリスト教を日本に根付かせようとするのだけれど、八百万の神の住む微温的な日本の空気に呑まれてしまい憂鬱の底へしづむ。そうだ、日本には対決すべき主体のようなものがないため、戦うことも、説得することもできないのだ。中国やインドから様々な哲人・思想がやってきたがみな造り変えて受け入れた。西洋も同じ運命にある。寛容な日本を礼讃する作品ではもちろんない。

支那でも、沙室でも、印度でも、ーーつまり懐郷の悲しみは、自分の憂鬱の全部ではない。自分はただこの国から、一日も早く逃れたい気がする。しかしーーしかしこの国の風景は美しい。気候もまづ温和である。・・・・・ 460頁

老いたる素戔嗚尊

★★★★★

大蛇を退治した素戔嗚尊は櫛名田姫を妻として須賀の地に暮らし子をつくる。やがて櫛名田姫が病に罹って死ぬと、素戔嗚尊は息子に世を譲り、一人娘の須世理姫を連れて無人島に移り住む。ある日、葦原醜男(あしはらしこを)という男が島を訪れて須世理姫の恋人になる。これを素戔嗚尊は許せないので、手を変え品を変え男を殺そうとする。男が老いを認め娘を手放すことによって成熟する物語。爽快。

「おれよりももつと仕合せになれ!」

彼の言葉は風と共に、海原の上へ響き渡つた。この時わが素戔嗚は、大日孁貴と争つた時より、高天原の国を逐はれた時より、高志の大蛇を斬つた時より、ずつと天上の神々に近い、悠々たる威厳に充ち満ちてゐた。 507頁

雛

★★★★

「これはある老女の話である。」から始まる。もの老女が幼少期に一家の宝であったひな人形をアメリカ人へ売ることになった時のこと。維新時に新しきものが押し寄せ、古きものは捨てられる。かつて諸大名のお金御用を務めた家も零落する運命にある。その象徴的エピソードとしての雛を売る話。以下に引用する家族がランプ眺める場面は実に美しいものだった。芥川のやさしさを感じる秀作。

兄やわたしは食事のあひ間も、時々ランプを眺めました。石油を透かした硝子の壺、動かない焔を守つた火屋、ーーさう云ふものの美しさに満ちた珍しいランプを眺めました。

「明るいな。昼のやうだな。」

父も母をかへり見ながら、満足さうに申しました。

「眩し過ぎる位ですね。」

かう申した母の顔には、殆ど不安に近い色が浮んでゐたものでございます。 529-530頁

猿蟹合戦

★★★★

民話では蟹連合が猿に勝利して終わるわけだけれども、実はその後があるんだと。「彼等は仇を取つた後、警官の捕縛するところとなり、悉く監獄に投ぜられた。」既存の秩序を顚覆しようとする奴を民衆は許さないのだという冷徹な観察。結局のところ、どうあがいても蟹は猿に勝てないのだ、そして君たちもほとんどは蟹なんだと放言して終わるラスト。いやはや痛快。

その上新聞雑誌の輿論も、蟹に同情を寄せたものはほとんど一つもなかつたやうである。蟹の猿を殺したのは私憤の結果にほかならない。しかもその私憤たるや、己の無知と軽卒とから猿に利益を占められたのを忌々しがつただけではないか? 538頁

とにかく猿と戦ったが最後、蟹は必ず天下のために殺されることだけは事実である。語を天下の読者に寄す。君たちもたいてい蟹なんですよ。 540頁

二人小町

★★★

小野小町のもとに黄泉の使があらわれて、地獄へ連れていこうとするのだが、小町は涙を流して情に訴え使を籠絡する。召使のなかの同じ小町という名の女を代りに連れていこうとする。と、別の小町も性的に誘惑して見事に使を追い払う。30年後、二人の小町は老いた女乞食になってゐる。笑えるが、女達がちょっとかわいそうに感じた。

いや、わたしには神仏よりも、もつとあなたがたが恐ろしいのです。あなたがたは男の心も体も、自由自在に弄ぶことが出来る。その上万一手に余れば、世の中の加勢も借りることが出来る。このくらい強いものはありますまい。 556頁

おしの

★★★

キリシタンもの。「しの」という女が南蛮寺の神父を訪ねる。15歳の息子が大病を患い、様々な手を尽したが効果はなく衰弱しつつある、助けてほしい。切実な訴えに神父は心を動かされる。信者を獲得するチャンスである。しかし女のほうはイエスにまるで関心がなく、息子が助かるのなら観音でも釈迦でも天神でもなんでもよい。

それを何ぞや天主ともあらうに、たとひ磔木にかけられたにせよ、かごとがましい声を出すとは見下げ果てたやつでございます。さう云ふ臆病ものを崇める宗旨に何の取柄がございませう? 又さう云ふ臆病ものの流れを汲んだあなたとなれば、世にない夫の位牌の手前も倅の病は見せられません。 568頁

保吉の手帳から

★★★

なるほどここから「保吉もの」が始まるのか。構造のしかっりした技巧的な作品から、私小説な作品への移行期にあたる。筆致もだいぶ深刻になってゐる。お話としての面白さはほとんどない。意識が内側に向いてゐる。ところどころにオッと感じるようなアフォリズムがある。それが明晰簡潔な文章で提出される。次の箇所などよい。

主計官は又かう呼びかけた、その言葉には何か乞食の心を支配する力があるらしかつた。乞食は殆ど夢遊病者のやうに、目はやはり上を見た儘、一二歩窓の下へ歩みよつた。保吉はやつと人の悪い主計官の悪戯を発見した。悪戯?ーー或は悪戯ではなかつたかも知れない。なかつたとすれば実験である。人間は何処迄口腹の為に、自己の尊厳を犠牲にするか?ーーと云ふことに関する実験である。 575-576頁

白

★★★★★

「保吉の手帳から」を5月に書き、8月にこの「白」を書いてゐる。こちらは楽しい童話。「或春の午過ぎです。白と云ふ犬は土を嗅ぎ嗅ぎ、静かな往来を歩いてゐました。」芥川作品にはけっこう犬が出てくる。悪しきものを象徴するかたちで登場したことはないように思う。犬が好きだったのだろうか。白、お前は立派な犬だよ。

お嬢さんの目には黒い瞳にありありと犬小屋が映つてゐます。高い棕梠の木のかげになつたクリイム色の犬小屋が、ーーそんなことは当然に違ひありません。しかしその犬小屋の前には米粒程の小ささに、白い犬が一匹座つてゐるのです。清らかに、ほつそりと。ーー白は唯恍惚とこの犬の姿に見入りました。 608頁

お辞儀

★★★★

こちらも「保吉もの」。三十過ぎの売文業である主人公が、駅のプラットフォームで十六十七のお嬢さんにすれ違う。そのときにお辞儀をしてしまう。お嬢さんもお辞儀を返す。言葉を交わさないがこの黙劇によって二人のあいだにある種の緊張が生じる。翌朝もう一度会い、お辞儀をしそうになるが、せずに行き違う。性的な視線を投げるものと受けるもの。

彼の心はお嬢さんと出会つた時の期待に張りつめてゐる。出会はずしにすましたい気もしないではない。が、出会はずにすませるのは不本意のことも確かである。云はば彼の心もちは強敵との試合を目前に控へた拳闘家の気組みと変りはない。しかしそれよりも忘れられないのはお嬢さんと顔を合せた途端に、何か常識を超越した、莫迦莫迦しいことをしはしないかと云ふ、妙に病的な不安である。 616頁

あばばばば

★★★

こちらも「保吉もの」。「お辞儀」と同じく女との一瞬の邂逅を描く。タバコ屋で働く十九くらいの西洋髪を結った女に性的な関心をもつ。それでどうでもいい話をふったりするのだが、口説くまでいかない。いやすべて自分の中で劇を展開してしまうので口説けない。翌年久しぶりに女に会う。女は出産し「あばばばばば、ばあ!」と赤子をあやしてゐる。男の性の情けなさ。

保吉は女と目を合せた刹那に突然悪魔の乗り移るのを感じた。この女は云はば含羞草である。一定の刺戟を与へさへすれば、必ず彼の思ふ通りの反応を呈するのに違ひない。しかし刺戟は簡単である。ぢつと顔を見つめても好い。或は又指先にさはつても好い。女はきつとその刺戟に保吉の暗示を受けとるであらう。受けとつた暗示をどうするかは勿論未知の問題である。 628頁

魚河岸

★★

こちらも「保吉もの」。俳人や画人の仲間と寿司屋で風雅を語らう。そこへ無粋で横柄な客がひとり割り込んでくる。はじめ偉そうにしてゐた男は、そこに頭の上がらない俳人がゐることを知ったとたんにペコペコしだす。男は退治されたわけだが、保吉は憂鬱なままである。

保吉はライスカレエを掬ひながら、嫌な奴だなと思つてゐた。これが泉鏡花の小説だと、任侠欣ぶべき芸者か何かに、退治られる奴だがと思つてゐた。しかしまた現代の日本橋は、到底鏡花の小説のやうに、動きつこはないとも思つてゐた。 639頁

子供の病気

★★★

名は出てこないが「保吉もの」かな? 夏目先生のことを夢に見たり、机に向って小説を書いたりする生活。そこへ創作を邪魔する俗事がふりかかり、その生々しさにおののくというような。知らない青年が金をせびりにくる。子供がけっこう深刻な病気になる。妻の母が萎びた乳首を自分の子に吸わせる。人生のままならなさ、わからなさ。

自分は何だかこの鼻緒が切れると、子供の命も終りさうな気がした。しかしはき換へに帰るのは到底苛立たしさに堪へなかつた。自分は足駄を出さなかつた女中の愚を怒りながら、うつかり下駄を踏み返さないやうに、気をつけ気をつけ歩いて行つた。 653頁

一塊の土

★★★★★

よい。あざなえる縄のような禍福、人生の悲哀に満ちてゐる。お民、息子の仁太郎と嫁のお住、そして孫の廣次の四人暮らしの家。仁太郎は八年間床についたすえに死んだ。悲しみとともに安堵した。嫁のお住は常軌を逸した働き者で、男の仕事を奪いさへする。お民は隠居したいがお住の「稼ぎ病」のためにいぢめられてばかり。やがてお住は腸チフスにかかって死ぬ。また安堵する。孫と二人になる。金はある。しかし、、、

お住は思はず目を開いた。孫は彼女のすぐ隣に多愛のない寝顔を仰向けてゐた。お住はその寝顔を見てゐるうちにだんだんかう云ふ彼女自身を情ない人間に感じ出した。同時に又彼女と悪縁を結んだ倅の仁太郎や嫁のお民も情ない人間に感じ出した。その変化は見る見る九年間の憎しみや怒りを押し流した。いや、彼女を慰めてゐた将来の幸福さへ押し流した。 675頁

糸女覚え書

★★★★

細川ガラシャの死に接した侍女の覚書という体裁の小説。ちっとも優しいところがなく賢女ぶることばかり考えてゐるとか、器量を褒められることが多いがそれはお世辞であってたいして美人ではないとか、容赦ない批評を加える。そんな糸女もいまはの際のガラシャを見て美しいと感じる。このあたりちょっとあざとい感じがするが、綺麗である。

然れば澄見も立腹致し候や、御前を退き候みぎり、「御心痛のほどもさぞかしでおぢやらう。どうやらお顔も四十あまりに見ゆる」と申し候。秀林院様にも一かたならず御立腹遊ばされ、以後は澄見に目通り無用と達し候へと仰せられ候。なほ又この日も一刻置きに「おらつしよ」をお唱へ遊ばされ候へども、内證にてのお掛合ひも愈手切と相成り候間、みなみな安き心もなく、梅さへ笑はずに控へ居り候。 686頁

不思議な島

★★

ううむ、久しぶりに明らかな駄作という印象。「ガリヴァー旅行記」を読んでゐるときに昼寝をしてしまった、そのときに見た夢という趣向。ガリヴァー爺さんと船の上で対話をしてゐる。彼方に見える島には野菜が積み上げられてゐる。その野菜の善悪とか価値について議論をする。野菜は小説作品の比喩なのだろう。

老人「さあ、それもどうですかね。一体野菜の善悪は片輪のきめることになつてゐるのですが、・・・・・」

僕「どうしてまた片輪などがきめるのです?」

老人「片輪は野菜畑へ出られないでせう。従つてまた野菜も作れない、それだけに野菜の善悪を見る目は自他の別を超越する、公平の態度をとることが出来る、ーーつまり日本の諺を使へば岡目八目になる訣ですね。」 701頁

傳吉の敵打ち

★★★★

よい。似たような作品がいくつもあるような気がするが、やはり面白い。見事だ。平四郎に父を殺された傳吉はその後の一生を敵討ちのためささげる。願いが成就するのは決意してから23年目のことである。以下に引用するのは、敵討ちの直前、地蔵堂にこもった平四郎を確認する傳吉が不意に便意をもよおす場面。こういうことってあると思う。

伝吉はまづ雨落の石へそつと菅笠を仰向けに載せた。それから静かに旅合羽を脱ぎ、二つに畳んだのを笠の中に入れた。笠も合羽もいつの間まにかしつとりと夜露にしめつてゐた。すると、ーー急に便通を感じた。伝吉はやむを得ず藪かげへはひり、漆の木の下へ用を足した。 716頁

三右衛門の罪

★★★

闇討ちをしかけた数馬を三右衛門は返り討ちにする。死人に口なし。宰相治修は三右衛門の證言をたよりに判断をくださねばならない。数馬はなぜ闇討ちをしたか、因縁があったのか。三右衛門ははじめ心当たりがないというが、よく聞くと剣道の試合の行司をつとめたときに依怙をしたかもしれないという。その理由は数馬を高く評価するからこそだと。

云はばわたくしの心の秤は数馬に傾いて居るのでございまする。わたくしはこの心の秤を平らに致したい一心から、自然と多門の皿の上へ錘を加へることになりました。しかも後に考へれば、加え過ぎたのでございまする。多門には寛に失した代りに、数馬には厳に過ぎたのでございまする。 733頁

金将軍

★★★★★

傑作。いやあ素晴らしい。ときは安土桃山、加藤清正と小西行長は坊主に身を扮して朝鮮を偵察中である。異形の童子に出会うが無益の殺生をすべきではないと考え殺さずにおいた。30年を経て加藤小西は朝鮮を襲う。朝鮮は倭軍に蹂躙されつつある。そこへ成長したかつての童子が立ち上がる。怪物どもの活躍が楽しい。「歴史を粉飾するのは必ずしも朝鮮ばかりではない」と最後に芥川。

英雄は古来センティメンタリズムを脚下に蹂躙する怪物である。金将軍はたちまち桂月香を殺し、腹の中の子供を引ずり出した。残月の光りに照らされた子供はまだ模糊とした血塊だった。が、その血塊は身震いをすると、突然人間のやうに大声を挙げた。

「おのれ、もう三月待てば、父の讐をとつてやるものを!」

声は水牛の吼えるやうに薄暗い野原中に響き渡つた。同時にまた一痕の残月も見る見る丘のかげに沈んでしまつた。・・・・・ 745頁

第四巻(1924年4月~1927年6月)

寒さ

★★★

保吉もの。はじめに伝熱作用についての議論が示される。二つの物質が接触してゐるとき熱は両物質の温度が平均化するまで高いほうから低いほうへ流れる。人間も物質であるから恋愛で熱に当たるのもこの作用のゆえである。二幕、保吉は少女のために踏切り番が殉職を遂げた現場に逢着し、その血に重苦しい感銘を受ける。現場から離れようとすると自分が落とした片方の手袋が呼びとめてゐるのを発見する。

保吉は霜曇りの空の下に、たつた一つ取り残された赤革の手袋の心を感じた。同時に薄ら寒い世界の中にも、いつか温い日の光のほそぼそとさして来ることを感じた。 11頁

或恋愛小説

★★

保吉もの。作家(保吉=芥川)と編集者との対話。編集者は恋愛至上主義の作品を書いてほしいと思ってゐる。既婚者が婚姻よりも愛を選び不倫をする破戒ものによって読者の歓心を買いたいのである。しかし保吉は不倫など実際はそうそう起きないもので、実際の恋愛も結婚も平々凡々だと述べ、なんの事件もない小説の筋を話す。

世間の恋愛小説を御覧なさい。女主人公はマリアでなければクレオパトラぢやありませんか? しかし人生の女主人公は必ずしも貞女ぢやないと同時に、必ずしもまた婬婦でもないのです。もし人の好い読者の中に、一人でもああ云ふ小説を真に受ける男女があつて御覧なさい。 24頁

文章

★★★

保吉もの。保吉は英語教師。授業の合間にはひとのために弔辞をつくったり、教科書を編んだり、講演の添削をしたり、翻訳したりする。小説も書いてゐるが評価されない。自身の教養と周囲の無教養との差に倦む傾向あり。あるとき弔辞を頼まれ急いで書き上げた。葬式ではその弔辞を聞いた参列者が涙を流す。片手間で書いた文章はありがたがられ、創作は認められない。

半時間もかからずに書いた弔辞は意外の感銘を与えてゐる。が、幾晩も電燈の光りに推敲を重ねた小説はひそかに予期した感銘の十分の一も与えてゐない。勿論彼はN氏の言葉を一笑に付する余裕を持つてゐる。しかし現在の彼自身の位置は容易に一笑に付することは出来ない。 39頁

第四の夫から

★★★

チベットのラサから日本へ出した手紙という形式。そこで「僕」は支那人になりすまし、三人の夫と一人の妻を共有して暮らしてゐる。「僕」は怠惰を悪徳としない美風を徳とし、一妻多夫制にも馴染んでゐる。異なる価値体系の生活が存在することを示し、読者の常識をゆさぶる。結婚制度にもいろいろあり、いづれもただ便宜的なものに過ぎないではないか。

一夫一妻の基督キリスト教徒は必ずしも異教徒たる僕等よりも道徳の高い人間ではない。のみならず事実上の一妻多夫は事実上の一夫多妻と共に、いかなる国にもあるはずである。実際また一夫一妻はチベツトにも全然ない譯ではない。ただルクソオ・ミンズの名のもとに(ルクソオ・ミンズは破格の意味である。)軽蔑されてゐるだけである。丁度僕等の一妻多夫も文明国の軽蔑を買つてゐるやうに。 45頁

少年

★★★

保吉もの。「一本の巻煙草の煙となる間に、続々と保吉の心をかすめた追憶の二三を記したものである」とあるとおり、少年時代の断片を、いわゆる「意識の流れ」手法か、初期作品とは正反対の非構成的な書き方でづつってゆく。事実を書いてゐると思ったらひょいと心象風景がせりだしてくる。ラストは非常に綺麗にまとめてゐる。

あの画の幻燈の中にちらりと顔を出した少女は実際何か超自然の霊が彼の目に姿を現はしたのであらうか? 或はまた少年に起り易い幻覚の一種に過ぎなかつたのであらうか? それは勿論彼自身にも解決出来ないのに違ひない。が、とにかく保吉は三十年後の今日さへ、しみじみ塵労に疲れた時にはこの永久に帰るて来ないヴェネチアの少女を思ひ出してゐる、丁度何年も顔をみない初恋の女人でも思ひ出すやうに。 75-76頁

文放古

★★★★

楽しい。芥川が日比谷公園で拾った文放古に書かれてゐた文章という趣向。「誰か若い女へよこした、やはり誰か若い女の手紙」である。そこに「芥川龍之介と来た日には大馬鹿だわ。」という文言があったので面白くない。ひとつ点検してやろうという。内容は教育を受けた女が結婚困難に陥ることを嘆き、それに対して小説家がそういう人間を救えないことを責めるというもの。

そりやあたしはあなたのようにピアノを教えることも出来ないんだし、いづれは結婚するほかに仕かたのないことも知つてゐるわ。けれどもどう云ふ男とでも結婚する訣には行ゆかないぢやないの? それをこの市ぢや何かと云ふと、『理想の高い』せゐにしてしまふのよ。『理想の高い』! 理想って言葉にさへ気の毒だわね。 87頁

十圓札

★★★

保吉もの。学校で英語を教えときどき小説を売るがひどい貧乏をしてゐて、ポケットには六十何銭しか入ってゐない。貧乏に苦しむ一方で芸術に身を捧げる身であることを誇りに思ってゐる。同僚の粟野さんはそれを哀れんで金を貸そうとするが、保吉はプライドが邪魔して断ってしまう。しかし思い直して借りることにする。でもすぐに返したいので使わずにおいておく。貧しい芸術家の自意識過剰を滑稽に描く。

語学的天才たる粟野さんはゴッホの向日葵にも、ウォルフのリイドにも、乃至はヴェルアアランの都会の詩にも頗る冷淡に出来上ちてゐる。かう云ふ粟野さんに芸術のないのは犬に草のないのも同然であらう。しかし保吉に芸術のないのは驢馬に草のないのも同然である。六十何銭かは堀川保吉に精神的饑渇の苦痛を与えた。けれども粟野廉太郎には何の痛痒をも与へないであらう。 103頁

大導寺信輔の半生

★★★★★

大導寺信輔=芥川の自伝的小説。副題に「或精神的風景画」とある。少年時代の思い出(追憶的風景画)を語りながら自身のこころの動き(精神的風景画)を描き出す。ひとつひとつの章はきわめて短く、内容は暗い。しかしこの暗さには若干の自己劇化のにおいがする。未完だが、素晴らしい文章なので星五つ。

かう言ふ信輔は当然又あらゆるものを本の中に学んだ。少くとも本に負ふ所の全然ないものは一つもなかつた。実際彼は人生を知る為に街頭の行人を眺めなかつた。寧ろ行人を眺める為に本の中の人生を知らうとした。それは或は人生を知るには迂遠の策だつたのかも知れなかつた。が、街頭の行人は彼には只行人だつた。彼は彼等を知る為には、ーー彼等の愛を、彼等の憎悪を、彼等の虚栄心を知る為には本を読むより外はなかつた。 130頁

馬の脚

★★★★★

「死神もの」なんて言葉があるだろうか。ひとの死期を管理してゐる存在がゐてそいつのうっかりで生きてゐるべき人間が死んでしまいさあタイヘンというやつ。本作の死神は「支那人」。主人公は生き返るのが脚が腐ってゐたのでたまたま近くにあった「蒙古産の庫倫(クーロン)馬」の脚に付け替える。だから黄砂が北京を襲ったときに脚が反応して馬的なるものがヒトを乗っ取ってしまう。日本の侵略が頭にあるに違いない。

(・・・)すると彼の馬の脚の蒙古の空気を感ずるが早いか、忽ち躍つたり跳ねたりし出したのはむしろ当然ではないであらうか? 且又当時は塞外の馬の必死に交尾を求めながら、縦横に駈けまはる時期である。して見れば彼の馬の脚がぢつとしてゐるのに忍びなかつたのも同情に価すると言はなければならぬ。 153頁

早春

★

保吉もの、に入るのだろうか。いちおう作家の保吉が語ってゐるていにはなってゐるが、友人中村の学生時代のちいさな恋物語を語ってゐるだけだ。退屈。正直、なぜこれを書いたのかさっぱりわからない。中村と恋人三重子はいつも爬虫類の標本室で会う約束、けれど中村の情熱は冷めてしまい、三重子が来なければいいのにと思ってゐる。

二時二十分! もう十分待ちさへすれば好い。彼は帰りたさをこらへたまま、標本室の中を歩きまわつた。熱帯の森林を失つた蜥蜴や蛇の標本は妙にはかなさを漂はせてゐる。これは或ひは象徴かも知れない。いつか情熱を失つた彼の恋愛の象徴かも知れない。 167頁

春

★

ううむ、退屈。「早春」に続いてこちらも星一つとさせていただきます。姉妹の話。かつて揃って「猿」「野蛮人」といって軽蔑してゐた画家の男と妹が恋仲になってしまう。姉はそれを受け入れられない。事情を聞くためにその男と面会することになった。ここで筆が擱かれ「未完」となってゐる。芥川も嫌になってしまったのだろう。

廣子は妹の顔を見るなり、いつか完全に妹の意志の凱歌を挙げてゐたことを発見した。この発見は彼女の義務心よりも彼女の自尊心にこたへるものだった。彼女は最後にもう一度妹の喜びに乗じながら、彼等の秘密へ切りこもうとした。 189頁

温泉だより

★★

いよいよ精神がまいってゐるのか。まったくやる気がないようにみえる。大丈夫か。温泉宿に滞在中の「わたし」が「小説じみた事実談」を報告するという趣向。半之丞という大工と茶屋のお松に惚れて死ぬ。その死ぬ理由がちょっと面白いので星二つに。

いや、五百円の金を貰つたのではない、二百円は死後に受けとることにし、差し当りは契約書と引き換へに三百円だけ貰つたのです。ではその死後に受けとる二百円は一体誰の手へ渡るのかと言ふと、何なんでも契約書の文面によれば、「遺族または本人の指定したるもの」に支払ふことになつてゐました。 199頁

桃太郎

★★★

やはり芥川の精神状態はよくなさそうだ。昔成功した童話本案ものをもう一度やりましたよという感じ。それなりに面白いのだけれど、隠しきれない自棄糞感。桃太郎の鬼征伐には道理がなく、無意味な侵略であったためにかえって鬼が復讐に燃えて人間をおびやかすようになったのだする。

鬼が島は絶海の孤島だつた。が、世間の思つてゐるやうに岩山ばかりだつた訣ではない。実は椰子の聳えたり、極楽鳥の囀つたりする、美しい天然の楽土だつた。かういふ楽土に生を享けた鬼は勿論平和を愛してゐた。いや、鬼といふものは元来我々人間よりも享楽的に出来上つた種族らしい。瘤取りの話に出て来る鬼は一晩中踊りを踊つてゐる。

尼堤

★★★★★

除糞人の尼堤が釈迦に出会い救われる話。素晴らしい。尼堤は街で釈迦に出くわすが、賤しい自分の職業を恥ぢる思いから、釈迦とすれ違うのを避けようとする。しかしどの角を曲っても、どの道へ逃げても、そこに釈迦がゐる。避けられない運命。自分が選択するのではない、運命がその道を与える。「道を歩く」とはそういうこと。恐れるな。

殊に七たび目に曲ったのはもう逃げ道のない袋路である。如来は彼の狼狽するのを見ると、路のまん中に佇んだなり、徐ろに彼をさし招いた。「その指繊長にして、爪は赤銅の如く、掌は蓮華に似たる」手を挙げて「恐れるな」と言う意味を示したのである。 225頁

海のほとり

★★★

七月に大学の英文科を卒業した「僕」と「M」が海水浴場に遊びに来てぷらぷらしてゐるはなし。雑誌にものを書いて原稿料をもらい生計を立てながらこれからどうしようかと考えてゐる。退屈ではあるが、その退屈さが心地よい。青春模様。昔の学生にはこんなに余裕があったのだな。艶っぽい少年に「嫣然」とアダナを付けてゐるところなど面白い。

そこへ彼も潮に濡れたなり、すたすた板子を引きずつて来た。が、ふと彼の足もとに僕等の転がつてゐるのを見ると、鮮かに歯を見せて一笑した。Mは彼の通り過ぎた後、ちよつと僕に微苦笑を送り、 「あいつ、嫣然として笑つたな。」と言つた。それ以来彼は僕等の間に「嫣然」と言う名を得てゐたのだった。 236頁

湖南の扇

★★

湖南へ旅行したときの遭遇した小事件。桟橋の前の空き地で斬殺された土匪、彼の愛人だった芸者。同じく芸者で、柳の下で「半開きの扇をかざしてゐた」支那美人。愛人が「土匪の血をすいこませたビスケットを喜んで食べる」と言うところが肝なのだと思うが、もうひとりの芸者、題名にもなってゐる、扇を持ってゐた芸者はなんだったのだろうか。焦点がぼやけてゐる気がする。

「好いか? 逐語訳だよ。わたしは喜んでわたしの愛する………黄老爺の血を味はひます。・・・・・」

僕は体の震へるのを感じた。それは僕の膝を抑へた含芳の手の震へるのだった。 268頁

年末の一日

★★

年末の一日、作家の「僕」が後輩を連れて漱石先生の墓参りに行くも、仕事に追われて長いこと行けてゐなかったので、墓の場所を憶えてゐない。後輩の手前もあり気まづい空気となる。ひとに聞いてようやく墓を見つける。後輩は墓に向ってお辞儀をするが、「僕」は今更一緒になってお辞儀する勇気が出ない。日も暮れ、北風のふくなか、妙な興奮を感じながら、箱車を押す。

「聞いて見る人もなし、………困りましたね。」

僕はかう言ふK君の言葉にはつきり冷笑に近いものを感じた。しかし教へると言つた手前、腹を立てる訣にも行かなかつた。 277頁

カルメン

★★

革命後のいつか、ロシアのオペラが東京公演を行った。演目は「カルメン」。「僕」はイイナの出演を楽しみにしてゐたが彼女は出てこない。旧帝国の侯爵がイイナを追いかけて東京に来て、イイナが別の男といい仲になってゐるのを知り、自殺したとのこと。客席から公演を見てゐるイイナの指には包帯がまかれてゐた。皿を壁に叩きつけて割り、破片をカスタネット代りにして血を流しながら踊ったという。

次の幕も僕等には退屈だった。しかし僕等が席についてまだ五分とたたないうちに外国人が五六人丁度僕等の正面に当る向う側のボックスへはひつて来た。しかも彼等のまつ先に立つたのは紛れもないイイナ・ブルスカアヤである。イイナはボックスの一番前に坐り、孔雀の羽根の扇を使ひながら、悠々と舞台を眺め出した。 285頁

三つのなぜ

★★

「なぜファウストは悪魔に出会つたか?」ファウストにとり、林檎は智恵の実であり、静物であり、食物であり、商品であり、金銭であり、そして悪魔によれば「拷問の道具」である。「なぜソロモンはシバの女王とたつた一度しか会はなかつたか?」彼女の智恵を怖れてゐたから。「なぜロビンソンは猿を飼つたか?」猿にみづからのカリカチュアを見たから。

けれどもソロモンは同時に又シバの女王を恐れてゐた。それはかの女に会つてゐる間は彼の智慧を失ふからだった。少くとも彼の誇つてゐたものは彼の智慧かかの女の智慧か見分けのつかなくなるためだつた。 294頁

春の夜

★★★★

素晴らしい。看護婦のNさんに聞いた話。Nさんは利かぬ気で「いつも乾いた唇のかげに鋭い犬歯の見える人」である。野田家で住み込み看護をすることになる。一家の子供は姉弟ともに肺結核でふせってゐる。Nさんはある日、坂道でだれかに後ろから抱き着かれる「体験」をする。その相手は顔も声も弟の清太郎とそっくりだった。

僕はこの話の終つた時、Nさんの顔を眺めたまま多少悪意のある言葉を出した。

「清太郎?ーーですね。あなたはその人が好きだつたんでせう?」

「ええ、好きでございました。」

Nさんは僕の予想したよりも遥かにさつぱりと返事をした。 305-306頁

點鬼簿

★★★

身内の「死」について語る。「点鬼簿」に入れられるのは母、「僕」の生れる前に夭折した姉、そして父。母は狂人で、「僕」が十一の年の秋に死んだ。夭折した姉「初ちやん」は父や母の愛を一心に受けてゐた。生きてゐれは四十を越してゐる「初ちやん」に「僕」は親しみを感じてゐる。父は牛乳屋で小さい成功者である。僕は生れてすぐ養家に出されたので父のことはあまり知らない。

僕が病院へ帰つて来ると、僕の父は僕を待ち兼ねてゐた。のみならず二枚折の屏風の外に悉く余人を引き下らせ、僕の手を握つたり撫なでたりしながら、僕の知らない昔のことを、ーー僕の母と結婚した当時のことを話し出した。 316頁

悠々荘

★★★

「僕等」三人が話し合いながら松の中の小道を歩いてゐる。「悠々荘」と表札を掛けられた茅葺き屋根の西洋館を見つける。窓は閉ざされ、草木は伸び放題で荒廃してゐる。三人はこの家の、どうやら死んだと思われる、持ち主についてあれこれ詮索をはじめる。去年までは来てゐたはずだ、肺病患者だったのだ、園芸を楽しんでゐたのだ、と。なんとなく気まづくなって、黙って帰る。

「このベルは今でも鳴るかしら。」

ベルは木蔦の葉の中にわづかに釦ボタンをあらはしていた。僕はそのベルの釦へーー象牙の釦へ指をやつた。ベルは生憎鳴らなかつた。が、万一鳴ったとしたら、ーー僕は何か無気味になり、二度と押す気にはならなかつた。 324頁

彼

★★★

旧友だった「彼」の話。「彼」は両親がゐなかったので叔父に育てられた。家族の温もりを求めてゐる。彼は旧制高校に入ってすぐに腎臓結核となった。彼をなぐさめるのは叔父の娘に対する恋だった。海岸の町でしばらく療養した後に死んだ。死の前日の夜、彼は旧正月を祝う医者や看護師を𠮟りつけたという。

「Xは女を知つてゐたかしら?」

「さあ、どうだか・・・・・」

Kは僕を疑ふやうにじつと僕の顔を眺めてゐた。

「まあ、それはどうでも好い。・・・・・しかしXが死んで見ると、何か君は勝利者らしい心もちも起つて来はしないか?」 340-341頁

彼 第二

★★★

第二の「彼」はアイルランド人である。彼の妹によれば「僕」は「My brother's best friend」。欧州での戦争に参加したいと希望するもかなわず、日本で鬱々と暮らす。彼にはインテリの厭世のようなものがあり、日本に幻滅して中国へ行き、中国にもどうやら飽き飽きしてゐるらしい。能力は高く、多くの可能性をもつ男だが、本気にならないから何者にもなれない。

「それならば露西亜へ行けば好いのに。君などはどこへでも行かれるんだらう。」

彼はもう一度黙つてしまつた。それから、ーー僕は未だにはつきりとその時の彼の顔を覚えてゐる。彼は目を細めるやうにし、突然僕も忘れてゐた万葉集の歌をうたひ出した。

「世の中をうしとやさしと思へども飛び立ちかねつ鳥にしあらねば。」

僕は彼の日本語の調子に微笑しない訣には行かなかつた。が、妙に内心には感動しない訣にも行かなかつた。 354頁

玄鶴山房

★★★★★

ううむこれは傑作だ。精神が犯されていくなかでよくこれだけのものが書けたものだ。人生の悲哀が凄い密度と濃度で描かれてゐる。下世話な好奇心をそそる大衆的な面をもちながらも、完璧ともいえそうな格調高い文章によって、全体の品位を保ってゐる。すべての情景とすべての人物が生々しくせまってくる。これが人間の生活なのだという圧倒的な説得力。

看護婦の甲野は職業がら、冷ややかにこのありふれた家庭的悲劇を眺めてゐた、ーーと云ふよりも寧ろ享楽してゐた。彼女の過去は暗いものだつた。彼女は病家の主人だの病院の医者だのとの関係上、何度一塊の青酸加里を嚥まうとしたことだか知れなかつた。この過去はいつか彼女の心に他人の苦痛を享楽する病的な興味を植ゑつけてゐた。 373頁

蜃気楼

★★★★

副題はー或は「続海のほとり」ー。海のほとり、「僕」は東京から遊びにきたK君と蜃気楼を見に出かけるだけで筋らしい筋はない。蜃気楼とそれをつくりだす砂という小道具をつかって、幻とか死とか、不気味な感じを出す。真白い犬を登場させてゐるあたり、芥川は「白」という色の超現実感をつかうのが巧みだと思う。なにも起らないが、魅力的な作品。

「砂のせゐですね。さうでせう?」

妻は両袖を合せるやうにし、広い砂浜をふり返つてゐた。

「さうらしいね。」

「砂と云ふやつは悪戯ものだな。蜃気楼もこいつが拵へるんだから。・・・・・奥さんはまだ蜃気楼を見ないの?」 398頁

河童

★★★★

タイトルのあとに「どうか Kappa と発音して下さい。」とあるのが可笑しい。Quax, quax などの河童の言葉でもっと遊んでほしかった。この趣向で井上ひさしが書いたらもっと爆笑できる作品になったと思う。芥川はふざけきれてゐない。ブラックユーモア、アイロニーの向こうに生真面目さを感じてしまう。

僕は勿論妙に思ひましたから、「Quax, Bag, quo quel quan?」と言ひました。これは日本語に翻訳すれば、「おい、バツグ、どうしたんだ?」と云ふことです。が、バツグは返事をしません。のみならずいきなり立ち上ると、べろりと舌を出したなり、丁度蛙の跳ねるやうに飛びかかる気色さへ示しました。 410頁

誘惑

★

副題にー或シナリオーとある。ただ映画にするにしては短すぎるので、映画的視点を小説に導入してみたということだろう。読解力不足かもしれないが、まったく楽しめなった。情景が頭に浮かんでこない。「誘惑」というタイトルが示唆するように、どうやら「せばすちあん」が悪魔の誘惑に打ち克つのを描いてゐるようなのだが。

「さん・せばすちあん」の右の耳。耳たぶの中には樹木が一本累々と円い実をみのらせてゐる。耳の穴の中は花の咲いた草原。草は皆そよ風に動いている。 492頁

浅草公園

★

「誘惑」と同様、副題にー或シナリオーとある。困った。全集を頭から読んできてこの二作品がいちばん読むのに苦痛を感じた。断片的な文章によって映像を喚起したいのだと思うが(言葉による映像詩?)、まったく絵が浮かばない。アフォリズムのような魅力もないし、詩情も乏しいように感じた。

少年はだんだん小さくなつて行く。そこへ向うに立つてゐた、背の低い声色遣ひが一人やはりこちらへ歩いて来る。彼の目のあたりへ近づいたのを見ると、どこか少年に似てゐないことはない。 522頁

たね子の憂鬱

★★★★

これはよい。たね子は知り合いの結婚式に出ることになったがホテルでの食事マナーに自信がなく不安でたまらない。その不安に神経を犯されて幻覚を見たり、怖い夢を見たりするようになる。でも完全に狂うところまでもいかない。日常に忍び込む狂気みたいなこと。このバランスがなんともチャーミング。

彼女はぼんやりこの写真を見ながら、もう一度番茶を飲まうとした。すると番茶はいつの間にか雲母に似たあぶらを浮かせてゐた。しかもそれは気のせいか、彼女の眉にそつくりだった。 538頁

古千屋

★★★

これなど二巻とか三巻に入ってゐてもおかしくないような歴史もの。きれいにまとまってゐる良作(けれど過去作の焼き直し感は否めない)。家康との戦いに敗れた埴団右衛門直之。家康は直之の首を実検しようとするも家臣に断られてそのままになる。これを不名誉に思った直之の霊は「古千屋」という女に憑依して家康に実検を乞う。

家康は初めて微笑した。人生は彼には東海道の地図のように明かだつた。家康は古千屋の狂乱の中にもいつか人生の彼に教えた、何ごとにも表裏のあるという事実を感じない訣には行かなかった。この推測は今度も七十歳を越した彼の経験に合してゐた。・・・・・ 548頁

冬

★★

「僕」は市ヶ谷刑務所に収監されてゐる従兄に会いに行く。少し話をして従兄の家へ行き親戚と話をする。従兄によれば「冤罪」なのだが、小説の最期で彼が死んだことが明かされる。いろいろなことがあいまいにぼかされてゐる。人生に疲れた寒々しい気持を「冬」の風景に託して描こうとしたのだろう。

かう云ふ僕等の話の中に俄かに僕等を驚かしたのは「T君万歳」と云ふ声だつた。僕は片手に窓かけを挙げ、窓越しに往来へ目を落した。狭い往来には人々が大勢道幅一ぱいに集つてゐた。のみならず××町青年団と書いた提灯が幾つも動いてゐた。 562頁

手紙

★★

「僕」は温泉宿に滞在中。ここの湯は神経衰弱によいらしく狂人もふたりばかりゐる。書いてはゐないが「僕」だって神経衰弱で療養に来てゐるのである。「僕」が年少の友人Kと話したり、Kが懇意にしてゐるM子の家族について観察したりする。自分も狂うかもしれないという予感、周囲に狂った人がゐることの安心感など。

この奥さんは年よりは少くとも十位はふけて見えるのでせう。僕はM子さんの一家のことは何も知らないものの一人です。しかしいつか読んだ新聞記事によれば、この奥さんはM子さんやM子さんの兄さんを産んだ人ではないはずです。M子さんの兄さんはどこかの入学試験に落第した為にお父さんのピストルで自殺しました。 571頁

三つの窓

★★

1「鼠」、2「三人」、3「一等戦闘艦××」の三部構成。いづれも舞台は一等戦闘艦××。1は鼠を取れば一日上陸させてやるという命令があり、ある隊員の奥さんが面会の際に陸から鼠を持ち込む話。2はK中尉が乗船中に遭遇した三人の死を描く。その死がKの心を暗くする。3は艦隊そのものが擬人化される。年若い友艦△△の死を目にし無常を感じる。自分も沈没する。

「何なんだ、これは?・・・・・『昨日のことは夫の罪にては無之、皆浅はかなるわたくしの心より起りしこと故、何とぞ不悪御ゆるし下され度候。・・・・・尚又御志のほどは後のちまでも忘れまじく』・・・・・」 Y中尉は手紙を持つたまま、だんだん軽蔑の色を浮べ出した。 586頁

闇中問答

★★★

「或声」と「僕」との対話。「或声」はうちなる自分、オルター・エゴ、デーモンなどと呼ばれるようななにか。「或声」があるテーゼを打ち出すと「僕」がそれに対してアンチ・テーゼを返す。「僕」の応答には皮肉と冷笑と若干のユーモアがある。この無限の問答がおそらくは「闇」なのだろう。ここから抜けられない芥川の苦悩。

(一人になる。)芥川龍之介! 芥川龍之介、お前の根をしつかりとおろせ。お前は風に吹かれてゐる葦だ。空模様はいつ何時変るかも知れない。唯しつかり踏んばつてゐろ。それはお前自身の為だ。同時に又お前の子供たちの為だ。うぬ惚れるな。同時に卑屈にもなるな。これからお前はやり直すのだ。 615頁

歯車

★★★★★

実は「歯車」が好きで何度も読んでゐる。頭痛薬、睡眠薬を常に服用してゐる。危険な精神状態。関係妄想が亢進してささいな物事に不吉な意味を見出してしまう。例えば、旅館のスリッパが片方なくなってゐるのに不安になり、給仕に探してもらうとバスにあった。「鼠かも知れませんね。」と給仕。そして、

僕はとうとう電話を離れ、もう一度部屋の中を歩き出した。しかしモオルと云ふ言葉だけは妙に気になつてならなかつた。 「モオルーーMole・・・・・」

モオルは鼴鼠(もぐらもち)と云ふ英語だつた。この聯想も僕には愉快ではなかつた。が、僕は二三秒の後、Mole を la mort に綴り直した。ラ・モオルは、ーー死と云ふ仏蘭西語は忽ち僕を不安にした。死は姉の夫に迫つてゐたやうに僕にも迫つてゐるらしかつた。 651-652頁

或阿呆の一生

★★★★★

「歯車」が四月、「或阿呆の一生」が六月。七月に自殺してゐるのでまさに死の直前。息の長い文章を書く力はもはやなく、五十一の断章が並ぶ。「彼は最後の力を尽し、彼の自叙伝を書いて見ようとした。」と四十九節冒頭。どこを見ても「死」への想念があり読んでゐて苦しくなる。「生活的宦官」に生れた自己への軽蔑が横溢。自死以外の救済はなかったか。

瞑目、合掌。

彼は「或阿呆の一生」を書き上げた後、偶然或古道具屋の店に剥製の白鳥のあるのを見つけた。それは頸を挙げて立つてゐたものの、黄ばんだ羽根さへ虫に食はれてゐた。彼は彼の一生を思ひ、涙や冷笑のこみ上げるのを感じた。彼の前にあるものは唯発狂か自殺かだけだつた。彼は日の暮の往来をたつた一人歩きながら、徐ろに彼を滅しに来る運命を待つことに決心した。 703頁